VALENCIA. Imagina que pudieses comprar el cielo. Imagina que la vida eterna estuviese al alcance de tu bolsillo, indistintamente de tu adscripción religiosa, indistintamente de si te portaste bien o mal durante tu vida, de si fuiste devoto o un bala perdida, de si frecuentabas el templo mucho, poco o nada, de si respetabas las normas o eras experto en saltártelas. Imagina además que el cielo no fuese uno, sino que existiese un cielo para cada persona, uno que tú mismo te encargases de proyectar y en el que todas tus fantasías, desde las más infantiles hasta las más adultas se hiciesen realidad, conviviendo incluso de un modo aparentemente natural. Por ejemplo: un edén de aspecto arábigo poblado por dragones, personalidades célebres ya fallecidas, surcado por naves espaciales en las que poder montarte, contrapuesto a un cielo con varios soles, de una extensión enorme. La gran promesa de las religiones tradicionales, hecha realidad. Si todo esto fuese posible, dime, ¿no firmarías un contrato por milenios prorrogables con la mayor empresa tecnológica de todos los tiempos para que te transfiriese al paraíso?

Suena bien. Lo malo es que romper el mercado de la salvación puede tener graves consecuencias a nivel mundial, y si la Tercera Guerra Mundial -la Gran Guerra Islámica- fue nefasta, prepárate para Las Guerras Vaticanas, la cuarta hecatombe global, un tremendo conflicto enquistado y convertido posteriormente en guerra de guerrillas: atentados suicidas a porrillo orquestados por una coalición de grandes instituciones religiosas y sectas, ataques constantes, desgaste, erosión, decadencia y... ¿extinción? La Tierra es un amasijo de hierros y escombros humeantes por los que corretean niños-rata, adictos peligrosos y cosas mucho peores. Mientras, Alpha, la corporación que mediante una ciencia cuántica cuyos mecanismos nadie ha logrado entender todavía ha conseguido lo imposible, se erige imponente en mitad de la catástrofe como un cañón de almas, un vastísimo servidor elevado a la categoría de dios. Pero a qué precio.

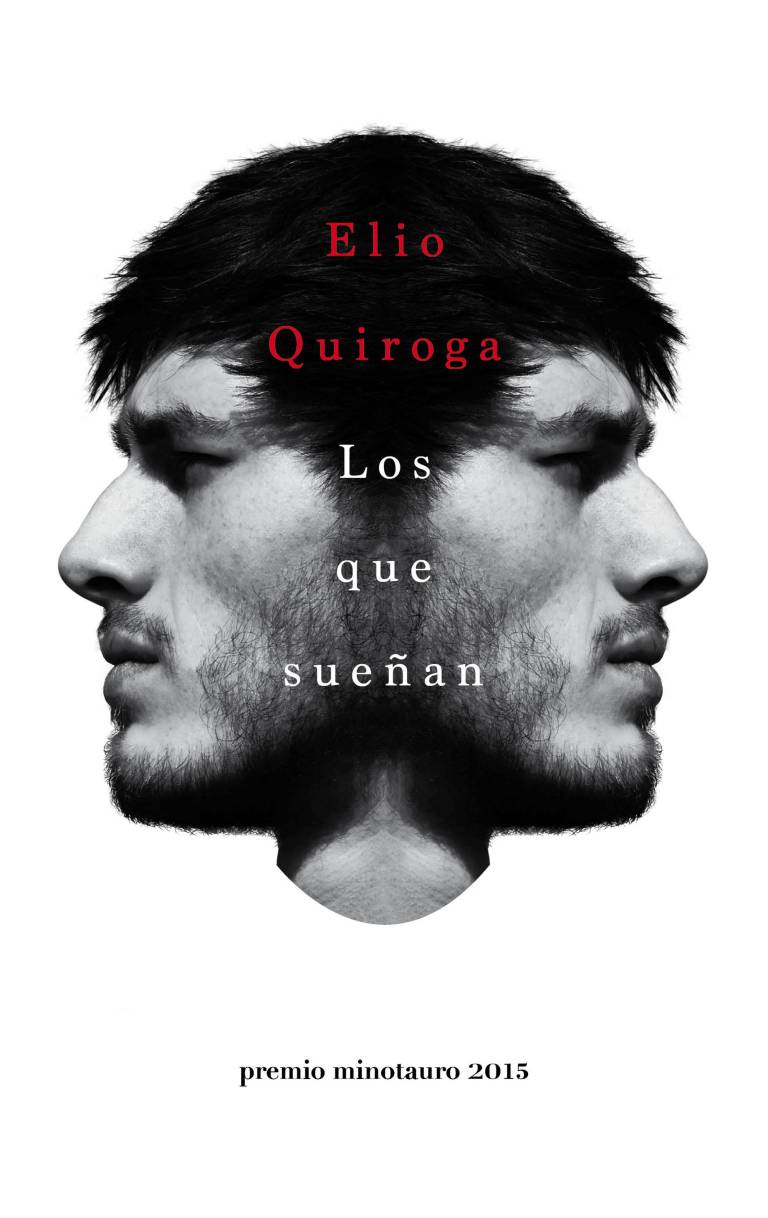

San Francisco post-apocalíptico, por LMorse¿Qué es el alma? ¿Existe siquiera tal cosa? Elio Quiroga, escritor, guionista y director de cine, tiene ideas muy interesantes acerca de esta cuestión, al menos, en el plano de ficción en el que se desarrolla Los que sueñan, su última novela, galardonada con el Premio Minotauro 2015, una gran crónica de un día de mañana desolador en el que la Humanidad ha logrado por fin hacer fracasar a la muerte. Son muchas las historias que han planteado algo así y han especulado sobre cuáles serían las consecuencias: una ridícula invulnerabilidad, la inmortalidad generalizada, superpoblación crítica, aburrimiento generalizado, caos. Librarse de la muerte no parece algo que a priori pueda beneficiar a nadie más que a nosotros en exclusiva, si es que realmente lo hace. Sin ir más lejos, muchos vampiros de película han acabado maldiciendo su suerte negra, presos de una vida interminable que a veces llega a asfixiarlos y a hacerlos sentir tremendamente desdichados.

Pero Quiroga plantea otro modo de hacer que la muerte se tenga que reciclar laboralmente. Si la inmortalidad en el mundo físico queda lejos de nuestras posibilidades, en ese caso, muramos y pasemos al más allá por la vía rápida. Pero no a cualquier más allá -y aquí está el éxito-, sino a uno customizado. ¿Tu familiar más querido ha muerto? Que no cunda el pánico, en diez minutos podrás hablar con él o con ella a través del Canal Celestial, una app disponible para múltiples plataformas. La base de la que parte el libro es fabulosa; por suerte, va evolucionando a lo largo de las páginas muy satisfactoriamente, manteniendo la buena forma. Lo que en origen parece una novela de terror -y en cierta manera lo es-, con un monstruo que toma forma haciendo uso de motas de polvo, briznas de hierba, patas y alas desprendidas de insectos, pelo humano o piel muerta -en definitiva, de todo eso que se acumula en el suelo hasta que barremos-, se vuelve una narración de ciencia ficción de estética moderadamente cyberpunk.

Tras atravesar una época realmente mala, nuestro protagonista, Dante, ha logrado llegar a ser uno de los mejores en la mejor profesión del futuro, el diseño de cielos. Es capaz de diseñar lo que sea, desde la fantasía más alucinada, hasta el paisaje más armónico. Sin embargo Dante no pretende pasarse así toda la vida. Tiene otros planes. Dante hará cosas que harán al lector tener que responder a preguntas muy difíciles. El libro, un texto con fuerza y ritmo, escrito con destreza y con muchos y muy buenos recursos, nos arroja a la cara situaciones complicadas que hacen que irremediablemente dejemos volar la imaginación -al fin y al cabo, de eso se trata-, intentando dilucidar cuáles serían nuestras decisiones y cuáles las repercusiones de estas. Cualquiera que deguste esta historia se tirará un buen tiempo diseñando mentalmente su cielo particular como diseñaría el mapa de un videojuego.

Los que sueñan dispone además de una virtud que puede resultar un defecto a juicio de otros lectores más conservadores, la versatilidad del autor a la hora de poner sobre el papel estilos narrativos y su habilidad para cambiar de tercio de una página a la siguiente. Si en la primera parte se nos llegan a poner los pelos de punta con un unas descripciones terroríficamente cinematográficas de eventos sobrenaturales, más adelante Quiroga nos viste con una gabardina polvorienta y unas gafas de aviador modo Libro de Eli o Fallout para que nos movamos cómodamente por su planeta en ruinas. En otro momento se atreve incluso a sacarnos de la novela para introducirnos en la obra científica del protagonista, Dante Tejera, un sesudo ensayo titulado El propósito de todo esto.

Quién sabe si algún día seremos capaces de otorgarnos a nosotros mismos la facultad de ser eternos. Hasta ese momento, no está de más restarle un poco de gravedad a la muerte y preguntarnos de paso, ¿el cielo se toma por asalto?