VALÈNCIA. A mediados de los años ochenta, el historiador estadounidense Melvin Kranzberg formuló la que se conoce como la primera ley de la tecnología, que reza “la tecnología no es buena ni mala; pero tampoco es neutral". Aplicada esta premisa a la madre de todas las tecnologías del presente, la Inteligencia Artificial (IA), la conclusión es que su bondad o su vileza dependen de quién la use, para qué la use y bajo qué reglas, pero sobre todo, de quién la financie y desarrolle.

Esta semana pasada, en Sundance, se ha presentado un documental que indaga en su más que controvertido origen y en la huella hídrica, la explotación del sur global y sus connotaciones militaristas y fascistas actuales.

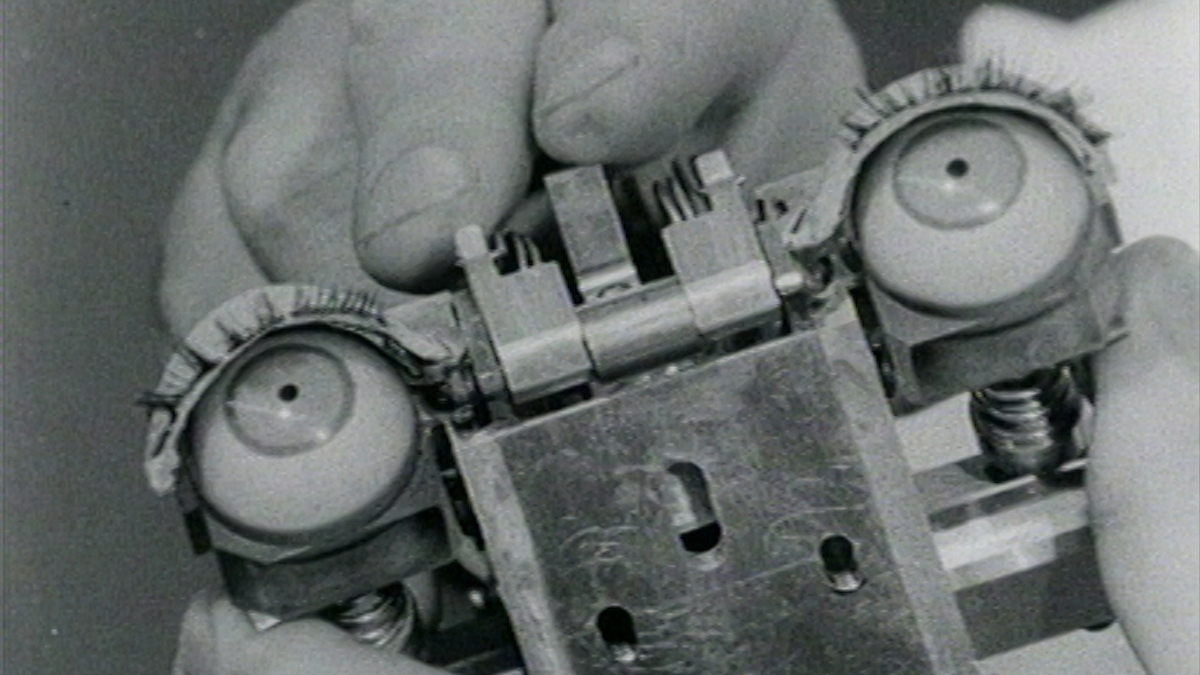

En Ghost in the Machine, la directora Valerie Veatch entrevista a un surtido grupo de historiadores, filósofos, sociólogos, periodistas y pensadores de todo el mundo para arrojar luz sobre lo que es la IA, cómo funciona y, en último término, en concreto, durante sus 15 minutos finales, de qué manera pueden los y las particulares mantener un sentido de agencia en un mundo tecnológico tan abrumador como amenazante.

El documental deja claro que la Inteligencia Artificial es un campo de disputa. Uno en el que todavía es posible decidir qué tipo de mundo se está construyendo y a costa de quiénes.

Una nueva era de los monstruos

La película arranca con una cita de 1926 del filósofo italiano de entreguerras Antonio Gramsci: “El viejo mundo está muriendo y el nuevo lucha por nacer. Es el tiempo de los monstruos”. Arranca el ensayo y muchas son las anomalías, desmesuras y aberraciones que se van revelando acerca de nuestra propia era.

La IA ha sido abrazada compulsivamente, financiada exorbitadamente y hecho saltar todas las alarmas en los ámbitos sociales, éticos, políticos y económicos. Detrás de la promesa de eficiencia, neutralidad y progreso que la rodea se despliega una infraestructura global de funestos efectos colaterales, que se podrían resumir en la extracción de datos personales a escala masiva, la explotación laboral, el impacto ambiental y una concentración de poder sin precedentes.

El documental examina la Inteligencia Artificial no como una innovación aislada, sino como un sistema económico, político y cultural que reproduce viejas lógicas de dominación bajo una apariencia tecnológica.

Según apuntan en el largometraje, el mismo tejido de las nuevas tecnologías está imbricado con las lógicas raciales. El origen de la Inteligencia Artificial está ligado a la eugenesia victoriana o higiene racial, las estadísticas matemáticas y la llamada inteligencia general o factor g, que establece que la gente que es biológicamente menos inteligente tiene menos derecho a existir.

Esta corriente de pensamiento del siglo XIX llevó a la esterilización en el siglo XX de más de 60.000 personas en 32 estados de Estados Unidos por su bajo coeficiente intelectual. Sus leyes fueron implementadas después en la Alemania nazi, donde se esterilizó a 400.000, principalmente judíos, pero también a otros “indeseables”, para una supuesta mejora de la raza.

Esa condescendencia, esa asunción por parte de un grupo de científicos de estar en conocimiento de la verdad y, por tanto, de saber qué es lo mejor para el progreso humano, no ha cejado, y un buen ejemplo fue el del informático estadounidense que precisamente acuñó el término inteligencia artificial en 1955, John McCarthy.

Este marxista reconvertido en republicano de extrema derecha, también es el padre del llamado optimismo tecnológico, una creencia filosófica según la cual el avance computacional nos llevará a una mejora continua de la vida hasta alcanzar una utopía de abundancia y bienestar.

La genialidad es cosa de hombres blancos heterosexuales

En el documental, la historiadora de Cambridge Amira Moeding detalla una publicación que este científico visionario publicó en su web y llevaba por título La tecnología y la posición de las mujeres, “donde un tema recurrente es que nosotras no somos tan buenas en matemáticas como los hombres”.

Como consecuencia de este sesgo, McCarthy promovió la cultura masculina en la Universidad Stanford, porque, bajo su parecer, explica Moeding, “las mujeres y los negros eran enemigos del progreso y por tanto había demasiados en la facultad. Los movimientos por los derechos civiles, la ola feminista y el ecologismo debían ser detenidos, porque la tecnología era la solución a todos los problemas”.

Ese mismo ensimismamiento blanco y heterosexual se halla en el núcleo de la mitología de Silicon Valley. Como resume la historiadora Becca Lewis, en toda esa prosperidad nacida en garajes rezuma la idea “de una clase de genios masculinos que van a guiar a la humanidad hacia el futuro y un mundo mejor a la que no debemos cuestionar sus decisiones y sí agradecer con riqueza y con poder”.

En 1982, el astrónomo Robert Jastrow, fundador del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, predijo la llegada de la inteligencia incorpórea. En la cinta presentada en Sundance se extrae un corte en el que asegura que nuestros hijos “no serán los niños de la carne, sino del cerebro, se convertirán en la nueva gran raza inteligente del futuro y no tendrán que atravesar el canal de parto”.

Esa fantasía que excluye la maternidad de la ecuación, está muy presente entre los emprendedores tecnológicos de la bahía de San Francisco. Como argumenta Lewis, “existe una fijación con la habilidad de las mujeres para dar a luz y la búsqueda de los hombre de capturar esa capacidad a través de la tecnología: mientras ellas dan vida biológicamente, ellos serían capaces de dar a luz start-ups y nuevas tecnologías, de crear una estructura patrilineal en Silicon Valley que no necesita mujeres”.

En los años noventa hubo unos pocos periodistas que empezaron a tomar nota de la eclosión del tecnofascismo y profesionales como Paulina Borsook señalaron la adoración omnipresente al poder masculino en Silicon Valley y el romance entre el libertarismo y la alta tecnología: "Existe un profundo desprecio por respetar las reglas de la sociedad que el resto de nosotros, la plebe pobre, tenemos que honrar. La alta tecnología celebra ser así y lo exacerba con mensajes de marketing”.

La autora del Cyberselfish, un ensayo donde se critica el ánimo antigubernamental y antirregulador propio de la comunidad de la tecnología digital, encuentra en esta actitud una reminiscencia del fascismo europeo de principios del siglo XX, donde el futurismo italiano sirvió de base estética e ideológica al fascismo con su exaltación de la velocidad, la violencia, el nacionalismo agresivo y la tecnología.

Un altruismo largoplacista

A finales de la década de 2000, desde la Universidad de Harvard y Silicon Valley se impulsó un movimiento social llamado altruismo eficaz que busca aplicar las métricas para dar con las formas más eficaces de ayudar al prójimo. En lugar de guiarse por las buenas intenciones, se trata de una filosofía que aplica el pragmatismo a fin de ser lo más eficaz posible ayudando a mejorar la vida de los demás. El problema es que ese utilitarismo ha derivado hacia una visión a largo plazo, donde los seres humanos por venir pesan más que los ya existentes.

Como compara el crítico teórico Benjamin Noys, “mientras que los clásicos barones ladrones del siglo XIX enriquecidos con el ferrocarril volcaron su filantropía en bibliotecas y recursos públicos, los grandes multimillonarios tecnológicos han decidido apostarlo todo a la IA, porque en el futuro consideran que va a tomar el control y lograr la conciencia”.

En 2025, Trump anunciaba una inversión de 500.000 millones de dólares en una infraestructura de la inteligencia artificial para asegurar el liderazgo tecnológico de Estados Unidos. En la presentación del plan, llamado Stargate, estaban presentes tres titanes tecnológicos, los responsables de OpenAI, Sam Altman; Oracle, Larry Ellison; y SoftBank, Masayoshi Son.

El proyecto esta desarrollando actualmente 10 centros de datos en Texas, con el objetivo de crear más de 100.000 puestos de trabajo en el país. Hoy por hoy, cientos de millones de personas realizan tareas de recopilación de datos, moderación de contenidos y entrenamiento de modelos en condiciones precarias.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump -

- Foto: EP / CONTACTO / AARON SCHWARTZ

Reclutamiento en campos de refugiados y desecación de ríos enteros

Empresas como OpenAI han externalizado este trabajo a países como Kenia, donde Nairobi ha sido rebautizada como la Silicon Savannah. Allí, una ciudadanía en situación de extrema necesidad económica entrena sistemas como ChatGPT, expuesta de manera constante a contenidos violentos y perturbadores, con consecuencias graves para su salud mental, lo que provoca episodios de insomnio y paranoia.

La investigación revela que esta no es una práctica aislada. Compañías como Sama, vinculada a Meta, reclutan trabajadores en barrios marginales de Nairobi, un patrón que se repite en Buenos Aires, en la India y en comunidades especialmente vulnerables como madres solteras e incluso en campos de refugiados. El modelo de negocio se apoya en vacíos legales y en la desesperación de comunidades pobres. Para Mophat Okinyi, cofundador de Techworker Community Africa, esto tiene un nombre: colonialismo digital.

Okinyi establece un paralelismo histórico. Durante la era colonial, recuerda, los colonizadores ofrecían regalos y promesas de poder a líderes africanos a cambio de traicionar a su propia gente. Hoy, sostiene, las leyes en lugares como Nairobi se modifican para favorecer a las grandes tecnológicas, lo que hace prácticamente imposible llevarlas a juicio. “Los trabajadores han perdido la esperanza”, afirma, ante un sistema que normaliza la explotación bajo el discurso de la innovación.

El documental pone el foco en el trabajo humano que sostiene a la industria de la IA. Cada interacción social se ha convertido en una forma de recolección de datos. Cada mensaje, imagen o consulta alimenta modelos de IA controlados por un reducido grupo de corporaciones. Lo que suele presentarse como automatización es, en realidad, un proceso humano. El sociólogo especializado en estudios digitales Matt Mahmoudi resalta que no estamos ante magia ni genialidad algorítmica, sino ante “una reempaquetación de nuestros datos para crear la ilusión de que algo funciona de manera autónoma”.

Mahmoudi insiste en que esta narrativa sirve para ocultar nuevas formas de colonialismo que replican patrones históricos de extracción imperial.

El documental también desmonta la idea de que la IA es ecológicamente neutra. En los últimos años se ha producido una expansión masiva de centros de datos en todo el mundo. En 2018 existían 430; en 2020, 597; y hoy superan los 1.100, con al menos 500 más proyectados. Estas infraestructuras demandan cantidades enormes de energía y agua, tanto para funcionar como para refrigerar los sistemas.

La científica computacional Tiera Tanksley advierte que las emisiones de carbono asociadas a la IA son “absurdamente altas” y que el consumo de agua está secando ríos enteros en Estados Unidos. Un dato ilustra la magnitud del problema: entrenar el modelo LLaMA 3 de Meta requirió 22 millones de litros de agua en apenas 97 días, el equivalente al consumo de una persona en Londres durante 400 años. Aun así, figuras como Sam Altman defienden que infraestructura y tecnología son inseparables y que este crecimiento masivo es inevitable.

La falsa neutralidad de la máquina

Más allá del impacto ambiental y laboral, el documental alerta sobre las derivas ideológicas y culturales de la IA. El teórico cultural Ezekiel Dixon-Roman sostiene que estamos asistiendo a una configuración con fines tecnofascistas. Esta preocupación se vuelve concreta al analizar políticas como el AI Action Plan anunciado por Donald Trump, que prometía una IA “libre de ideología woke” y de teorías críticas de la raza.

Aunque se presenta como neutralidad ideológica, el film subraya que se trata de un proyecto profundamente político, que define qué contenidos se moderan, qué modelos se financian y qué sistemas adoptan los gobiernos, con consecuencias directas sobre la libertad de expresión.

En paralelo, la frontera entre el uso civil y militar de la IA se vuelve cada vez más difusa. En los últimos años, empresas como Meta, OpenAI, Google y Microsoft han relajado sus restricciones respecto a contratos militares. La investigadora Sofia Goodfriend explica cómo los datos se utilizan cada vez más para objetivos militares y sistemas de vigilancia automatizada.

El periodista Dan McMillan detalla que hay infraestructuras civiles que sostienen operaciones militares clave, como los datos clasificados almacenados en servidores de Amazon, sistemas militares operando en la plataforma de computación en la nube Microsoft Azure y la dependencia de la Corte Penal Internacional de la misma tecnología que los ejércitos que investiga. Estas compañías, señala, no pueden ser auditadas de manera efectiva, pese a su enorme poder en decisiones de vida o muerte y a que deberían cumplir el derecho internacional.

Ghost in the Machine también aborda el uso de tecnologías biométricas como Worldcoin, que escaneó el iris de jóvenes kenianos a cambio de criptomonedas, una práctica que fue declarada inconstitucional por la Alta Corte de Kenia.

Otro eje central es el poder epistemológico de la IA. La lingüista Emily Bender advierte que el conocimiento global está cada vez más concentrado en manos de “cinco o seis hombres blancos” que acumulan no solo capital económico y político, sino también la capacidad de imponer visiones parciales del mundo como si fueran verdades objetivas.

Tanksley respalda esta idea con un estudio en el que analizaron medio millón de relatos generados por chatbots. Los resultados mostraron patrones sistemáticos de estereotipación: los personajes con el nombre de María aparecían mayoritariamente como estudiantes con dificultades, subordinadas a figuras masculinas,

Sin embargo, el documental no se limita a un diagnóstico sombrío. También reivindica la posibilidad de control y resistencia. Frente al mito de que el futuro está predeterminado, varias voces recuerdan que los sistemas de opresión no se desmantelan solos. Uno de los testimonios subraya que la esclavitud y el sistema de plantaciones fueron abolidos porque alguien, generaciones atrás, se atrevió a imaginar otra realidad.

Para el filósofo especializado en tecnología Jonathan Flowers, una de las formas más efectivas de resistencia es hacerse una pregunta básica: ¿por qué esto que estoy haciendo necesita IA? Si no hay una respuesta clara, entonces es que no la necesita. Como el experto postula, negarse a usarla, rechazar su imposición y cuestionar su supuesta inevitabilidad son actos políticos en sí mismos. Cada “no”, sostiene, abre la posibilidad de futuros distintos.