VALÈNCIA. En la crítica cinematográfica existen, como en cualquier sector, una serie de lugares comunes que dicen más del estado de precariedad y pereza del sector de la escritura cinematográfica, que del cine en sí mismo. Y uno de ellos es el concepto de las ‘películas menores’ de grandes maestros del cine.

Títulos que, por lo que sea, no encajan exactamente donde la audiencia y la industria los quería. Películas que caen peor, especialmente si vienen precedidas de algún hit taquillero o gran consenso crítico. Ejemplos los hay a patadas, como Francis Ford Coppola haciendo Jack después de Drácula de Bram Stoker, David Fincher haciendo The Game tras dejarnos a todos patidifusos con Seven o Steven Spielberg estrenando Amistad tras el gran boom de La lista de Schindler.

Los cambios, en tono o en estilo, suelen responder a una necesidad puramente humana de no vivir encerrado en un Día de la Marmota. Y frente a esta necesidad está la audiencia que recibe regular las sorpresas, conversadora y demandante de marmotas que salgan de la madriguera cada 2 de febrero, preparaditas para cumplir con las expectativas de la temporada de premios y festivales. Es lo que ocurrió a Miyazaki con El chico y la garza, una película tan ensimismada en el resto de la obra del animador, que casi nadie entendió y todo el mundo aplaudió con entusiasmo. Ponyo en el acantilado está en las antípodas de su última ‘obra maestra’. Y eso es lo que la hace grande.

- Ponyo descubre los placeres humanos entre los aromas y sabores de un buen plato de ramen

Salvaje e inocente infancia

¿Y si la sirenita fuese realmente un pez? ¿Y si se hiciese progresivamente humana después de probar la sangre? ¿Y si a la sirenita le encantase el ramen? ¿Y si el mar fuese un mundo de magos, pastores de peces y poderosas deidades que los adultos son incapaces de ver? ¿Y si lo que nos hace adultos no es dejar de creer en la magia sino abrigar el recuerdo de cuando la magia era posible?

En el imaginario colectivo, Disney ha conseguido asentar un discurso homogeneizador de raíces poco profundas pero muy extendidas. De ahí que cuando pensemos en la Sirenita, casi inmediatamente se instale en nuestras retinas mentales la Ariel de animación del 89, película de John Musker y Ron Clements que salvó prácticamente de la bancarrota a la casa del ratón tras el desastre de Taron y el caldero mágico. Un film que arrasó y que los historiadores consideran el inicio de la breve pero intensa edad de oro animada para Disney que fueron los estrenos consecutivos de La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León y Pocahontas.

En las antípodas de la casa del ratón, Hayao Miyazaki quería acercarse al cuento de Hans Christian Andersen con una mirada dirigida esencialmente a la infancia: Ponyo en el acantilado. Un proyecto que le conectase con un público con el que prácticamente no había vuelto a pensar desde Mi vecino Totoro, estrenada en Japón precisamente un año antes que La Sirenita de Disney. Y no porque no pensase en los niños y niñas cuando hacía sus películas –siempre los ha tenido en cuenta en su carrera y en la ‘misión’ del Studio Ghibli–, sino porque la mirada de su cine se había impregnado de adultez. Quería demostrarse a sí mismo que podía hacer una película que habrían imaginado sus nietos.

- En el aspecto formal, ‘Ponyo en el acantilado’ es una de las películas más inspiradas de Ghibli

El ejercicio de regresión hizo que, frente a la infancia empañada de la idea de la muerte que en el fondo subyace en Mi vecino Totoro, por la enfermedad de la madre de las protagonistas, Ponyo en el acantilado ofrezca un viaje a la niñez más alucinado, caótico y sobretodo vital.

Y en su vuelta al origen, Miyazaki regala la que bien podría ser su película más luminosa. Nada dura y autolesiva depresión del Mahito de El chico y la garza, nada de la abrumadora insignificancia humana frente a un mundo de Dioses de El viaje de Chihiro, nada de la sensación de no saber qué querer hacer con la vida de Nicky, la aprendiz de bruja. Solo dos niños, que se conocen y juegan, que exploran, duermen, comen y viven con el entusiasmo de quien aún no sabe lo que es el dolor.

Ponyo en el acantilado es una película impregnada de la sorpresa que supone el mundo de los humanos para su pequeña protagonista, el arrebato contagioso con el que explora su ‘humanidad’, y la enérgica e increíble pureza del amor que siente por Sosuke, el chaval que aquí acompaña a nuestra particular sirena en su trasiego por un mundo inevitablemente bello.

Hacia la abstracción de un niño

Miyazaki tiene dos libros que recopilan sus textos y pensamientos en torno a sus películas Starting Point: 1979-1996 y la secuela directa de este, Turning Point: 1997-2008. Son dos obras que no se pueden leer como una autobiografía, sino más bien como un minucioso y por momentos muy caótico dietario en el que el cineasta iba volcando ideas, voluntades y energías.

Ponyo en el acantilado es la última de las películas que aparecen referenciadas, la que cierra todo. Se estrenó originalmente en 2008, tras los éxitos de El viaje de Chihiro y El castillo ambulante, en aquel momento las películas más taquilleras del estudio internacionalmente. Obras, ambas, que exigieron un nivel de explotación que llevó a muchos trabajadores de Studio Ghibli a la pura extenuación. También al propio Miyazaki.

El nivel de detalle de cada plano, el trabajo en las formas, texturas y colores, el laminado proceso para integrar el CGI en la animación de forma orgánica… ambas películas son formalmente lo más barroco que ha hecho Ghibli hasta la fecha. Ambas preciosas a su formas, pero apabullantes en términos de puesta en escena. Ponyo es exactamente lo contrario.

En Turning Point: 1997-2008 el mismo Miyazaki contaba que quería dibujar el mundo con los ojos de un niño. Y que para ello, tenía que hacer un ejercicio de abstracción que exigía más creatividad y menos definición, optar por una paleta de colores única en su cinematografía y un proceso de dibujo que llevaba a simplificar, reducir, abreviar, condensar.

- Ponyo cabalga el oleaje en una de las escenas más alucinantes del filme

Explicaba, por ejemplo, que acostumbrados a dibujar el agua de forma ‘realista’, incluso animar su movimiento ayudados de generadores de procesos virtuales, costó mucho desprogramar al equipo de animación para dibujar el agua a mano, y otorgarle movimiento con líneas horizontales que recuerdan a las ukiyo-e, estampas de grabado japonés en madera muy populares en Japón desde el XVII hasta prácticamente el siglo XX.

El resultado de esta ‘desprogramación’ es absolutamente encantador por cómo rompe con las expectativas, a la vez que propone imágenes inauditas y formas inesperadas. Bellísima en lo que respecta a su aspecto formal, Ponyo en el acantilado es orgullosamente una antítesis de las películas más famosas de Miyazaki. Casi se diría que reivindica el concepto de ‘película menor’, lo expropia y se lo ofrece por y para los menores. Una película felizmente infantil con la mirada esforzadamente desprogramada de las convenciones narrativas de la posmodernidad.

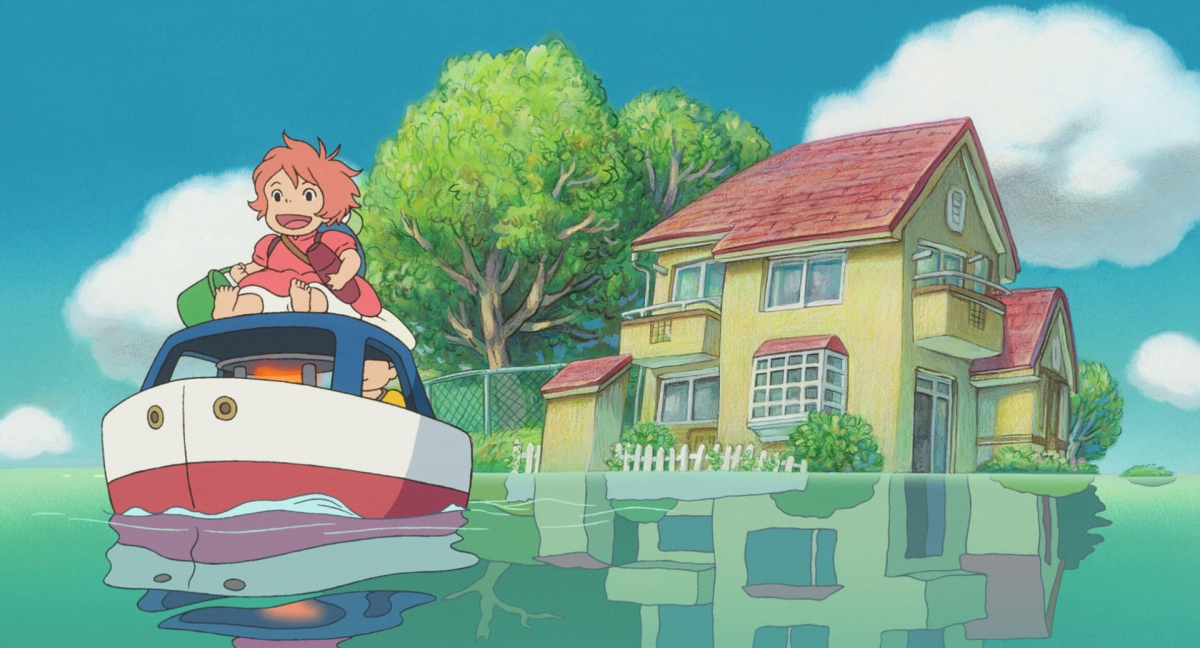

El mundo en el que Sosuke y Ponyo se conocen lo pueblan casas que parecen concebidas con las formas y aspectos de los típicos bloques de construcción de plástico, olas con ojos, barcos de juguete que sirven de auténticas lanchas, peces prehistóricos que nos recuerdan que ellos habitaban este mundo antes que nosotros, y tormentas apabullantes que parecen óperas wagnerianas. Ponyo en el acantilado nos invita, durante un rato, a mirar con los ojos que mirábamos el mundo hace mucho tiempo ya. Y el ejercicio resulta tan arrebatador, que uno quiere quedarse.