EL INFIERNO SON LOS OTROS (ESPECTADORES)

“Yo más que una pregunta tengo una reflexión” y otros molestadores profesionales

Móviles que suenan insistentemente durante una película, gente que va a los conciertos a hablar con sus amigos y no a escuchar la música… Confeccionamos el catálogo definitivo de actitudes irritantes que te arruinan una charla, una obra de teatro o el bolo de tu banda preferida

VALÈNCIA. La escena de terror resultará familiar a cualquiera que haya acudido a unas cuantas mesas redondas, conferencias o presentaciones con turno de palabra. Tan pronto como se abre la posibilidad de participación, un individuo agarra el micrófono y pronuncia el temible conjuro “Yo más que una pregunta, tengo una reflexión”. Lo que sucede a continuación, para sorpresa de nadie, es un interminable monólogo en el que el interviniente se explaya a gusto y el resto de humanos se remueven incómodos en su silla. Este episodio es solo uno de los fantasmas que recorren los eventos culturales y agitan las pesadillas tanto de los profesionales como del público que los sufre. Un catálogo de actitudes perturbadoras que empañan la experiencia artística, pero que parecen estar ligadas indisolublemente a la vida en colectivo. O no.

A lo largo de su prolífica trayectoria como asistente a conciertos, Maria Martínez ha podido identificar que las costumbres más reprobables “tienen que ver con la idea de ‘estoy en un sitio por el que he pagado dinero y tengo derecho a ignorar al artista y molestar a los demás’. Juega ahí un papel muy importante el consumo de alcohol o sustancias que producen excitación o desinhibición y fomentan que la gente grite. Parece que piensen que estar en un espectáculo directo es como estar en un bar con la música altísima; es bastante injusto. También me incomodan muchísimo los que dan la espalda al grupo y los promotores de charlas incesantes a pleno pulmón en medio de baladas rock”. Por otra parte, en su inventario de angustias se hacen hueco los pogos “que surgen de la nada en conciertos de punk o de metal y en los que te empiezan a meter codazos a lo bestia. Suelen estar ligados a la figura arquetípica de tío heterosexual cis y produce que, si no queremos asumir tal nivel de violencia, no podamos estar en las primeras filas de esas actuaciones”.

En el catálogo de recitales de poesía organizados por la creadora y gestora cultural Sara Olivas se acumulan fastidios de distinta naturaleza, desde asistentes “abriendo bolsas de plástico para sacar comida o que tardan más de media hora en desenrollar el envoltorio de un caramelo” hasta quienes “llegan tarde, incluso cuando eran ellas las que iban a recitar. O aquellos que comentan toda la jugada desde su silla o desde la barra del bar”.

El director de orquesta Pascual Cabanes lidera formaciones como la Harmonie Ensemble o la orquesta de la Unió Musical de Llíria. Preguntado por esos asuntos que alteran su desempeño, y a diferencia de lo que comentaba Martínez, en sus lares sonoros el vil metal sí garantiza cierta atención por parte de la audiencia. “Si el concierto se paga suele atraer a un público al que le gusta esa música, pero, si es una actividad abierta y gratuita, acuden también personas que no están tan acostumbradas a estos códigos; pueden ser familiares o amigos de los intérpretes, individuos que pasan por allí y entran un rato…”. Y junto al parné, los llantos desconsolados. No en vano, destaca que el mayor problema que ha tenido en esos eventos de entrada abierta “es con las familias con niños pequeños que no están preparados para estas propuestas. Uno se pone a llorar, otro chilla y algunos padres no se salen con ellos de la sala”.

Volvamos a ese sujeto que en el inicio de este texto ha tomado la palabra tras una conferencia para compartir sus pensamientos. Es él quien apuntala los escalofríos de Andrea Avinent, responsable de producción en la Plaça del Llibre. “En nuestras ferias literarias programamos numerosas presentaciones de libros y me desespera ese momento en el que se abre el turno de preguntas y sale el típico (y digo el típico porque el 95% de las veces son señores insoportables) de ‘yo más que una pregunta tengo una reflexión’. En cuanto lo oigo me tenso y miro el reloj porque en estos actos el tiempo suele ir muy acotado y cualquier retraso va acumulando minutos que te pueden desconfigurar bastante el horario programado. Encima, esa reflexión o comentario jamás es breve. Si me dejaran ser un poquito menos profesional, les arrancaría el micrófono de las manos antes de que acabaran la frase”, confiesa.

Y ahora… ¡turno para que entren en escena los teléfonos! Inagotable gabinete de curiosidades y mazmorra de los horrores contemporáneos.“Tenemos interiorizados los smartphones de tal manera en nuestra vida que no distinguimos el contexto. Si estás todo el día mirando el móvil, es fácil que, de forma casi automática, lo revises también durante el visionado de una película”, sentencia Héctor Gómez, visitador asiduo de salas de exhibición. En su caso, el uso de estos aparatos ocupa el olimpo de hábitos irritantes junto a comer ruidosamente en la butaca y comentar en voz alta los films.

Pero a pesar de todo, confiesa que con los años se ha vuelto “mucho más tolerante. Y eso que yo jamás hablo durante una película, ni llevo comida, suelo llegar con suficiente antelación a la sala... Pero intento visualizar los orígenes del cine: durante décadas era una experiencia colectiva, casi un festival en el que se estaba proyectando la película y la audiencia estaba hablando, gritándole a la pantalla, gritándose entre ellos, pataleando… y se veía como algo normal. En algún momento eso empezó a revertirse de una profundidad, de una gravedad. Se ha establecido que hay que guardar cierto respeto y cierta reverencia al acto de la película”. Quizás por ello, lo que realmente estorba a Gómez son, precisamente, los sujetos que “sobreactúan para indignarse por la actitud de un vecino. Esos que tienen exceso de celo a la hora de afear comportamientos del prójimo y acaban generando más ruido de los que causaba la molestia inicial. Sigue la misma lógica de los que en un semáforo, en cuanto ha pasado una milésima de segundo desde que se ha puesto verde ya están pitando. Ese es mi perfil más odioso de cine".

Una cara iluminada en el patio de butacas

Más allá de suponer un incordio, queremos saber de qué manera estas ruindades cotidianas influyen el desarrollo de un evento. Qué efectos tienen tanto para los profesionales que tratan de sacar adelante su trabajo como para el público allí reunido. “Cuando estás actuando y hay oscuridad en el patio de butacas, ver una cara iluminada por la pantalla te inquieta, te distrae. Y eso afecta al ritmo de la pieza, aunque sea de forma sutil”, expone Jesús Muñoz, actor y creador de la compañía Pont Flotant. Un estorbo que también le zarandea como espectador: “hace poco, le tuve que pedir a la persona de al lado que apagara el móvil porque me estaba dando toda la luz y me resultaba desagradable”.

Las zancadillas visuales riman de maravilla con las auditivas. Según indica Cabanes, los ruidos externos repercuten en la concentración de los intérpretes, “por mucho que uno esté metido dentro de la música. Como director, tengo que estar con los oídos abiertos y pendiente de todo, no solo de la orquesta y acabo escuchando lo que dice alguien en la última fila”. De hecho, confiesa que, en ocasiones, ha estado a punto de parar una pieza y volver a empezar “porque se escuchaba más el escándalo de gente que estaba en mitad de la obra”.

La estrategia predilecta de Sara Olivas para sobreponerse a esas interferencias es apropiarse de ellas y utilizarlas a su favor: “cuando he presentado eventos, he jugado con lo que ocurría en el ambiente, incluso riéndome de mí misma o haciendo bromas”. Respecto a su catálogo de instantes tormentosos, selecciona un día “justo después de la pandemia. Tenía un recital al aire libre. Cuando me subí al escenario, un señor se acercó con una cacerola hacia donde estábamos recitando. Hacía mucho ruido, gritaba y terminó en una especie de cacerolada que parecía que estuviera boicoteando el evento. No me inmuté, seguí recitando mis poemas”.

“¿Os podéis callar ya?”

Para aquellos que se están ganando las lentejas sobre las tablas, las interrupciones externas mortifican, por supuesto, pero también angustian a quienes buscan en esas actividades recodos para el goce, el aprendizaje o la evasión. “Gran parte de la audiencia resopla cuando alguien con reflexiones, pero ninguna pregunta, coge el micrófono. Primero, porque resta muchísimo tiempo para que los demás puedan hacer sus preguntas y, segundo, porque el comentario ni siquiera da pie a un feedback por parte del autor, que, al fin al cabo, es el protagonista”, resalta Avinent.

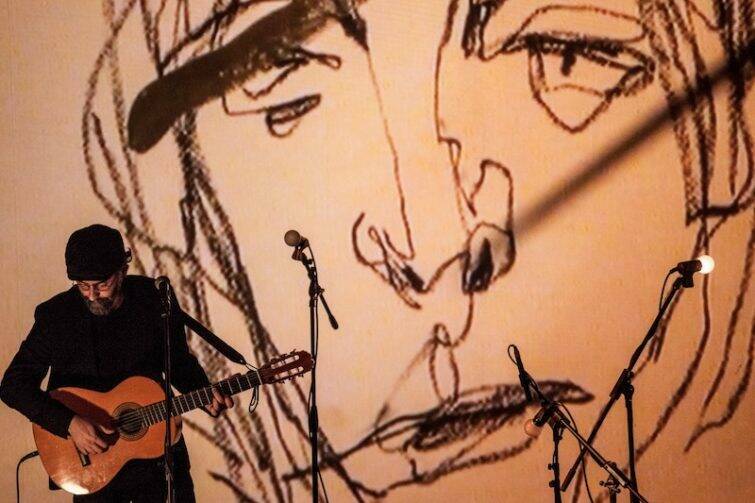

“Yo lo llevo fatal –admite Martínez–. Al principio, confrontaba a ese individuo directamente, pero vi que generaba incomodidad al resto y nadie se atrevía a decir nada. Ahora intento cambiarme de sitio para que no me afecte”. En esa tortura que puede llegar a ser la vivencia musical conjugada en plural, unas cuantas anécdotas asoman el hocico. “Me dolió muchísimo el bolo de Tundra en la sala Moon: teníamos a dos señores detrás que no paraban de analizar la actuación. Hablaban y hablaban como si fueran expertos o críticos musicales en la Rolling Stone. En un momento dado me giré y les dije ‘¿Os podéis callar ya?’, se enfadaron y empezaron a reírse de mí. En otra ocasión, en un espectáculo de Samantha Hudson había un grupo criticándola, gritando, faltando al respeto; fue horrible. También se me quedó clavado un concierto de The New Raemon en el que paró de tocar para decirle a la gente que se callara; me pareció bochornoso, de vergüenza ajena”.

Según Muñoz, existe la idea de que los profesionales de las tramoyas “están habituados a este tipo de comportamientos y no les molestan. ¡Pero no es así! Grandes actores han parado la función a mitad para pedir que algún espectador apagara el móvil porque no podía continuar trabajando así”. En la galería de recuerdos bochornos, destaca una función en Nicaragua: “a una persona en primera fila le sonó el teléfono, descolgó y se puso a hablar. El resto del público le pidió que colgara, pero el hombre se levantó, atravesó la sala manteniendo la conversación y salió de ella sin dejar de charlar con su interlocutor al otro lado del aparato”.

Aunque en ese momento no lo supiera, cuando Sartre dijo que el infierno son los otros, probablemente se estaba refiriendo a un patio de butacas en el que no paran de sonar teléfonos móviles o a un concierto en el que el resto de espectadores se entregan a cualquier actividad excepto escuchar las malditas canciones que están sonando.