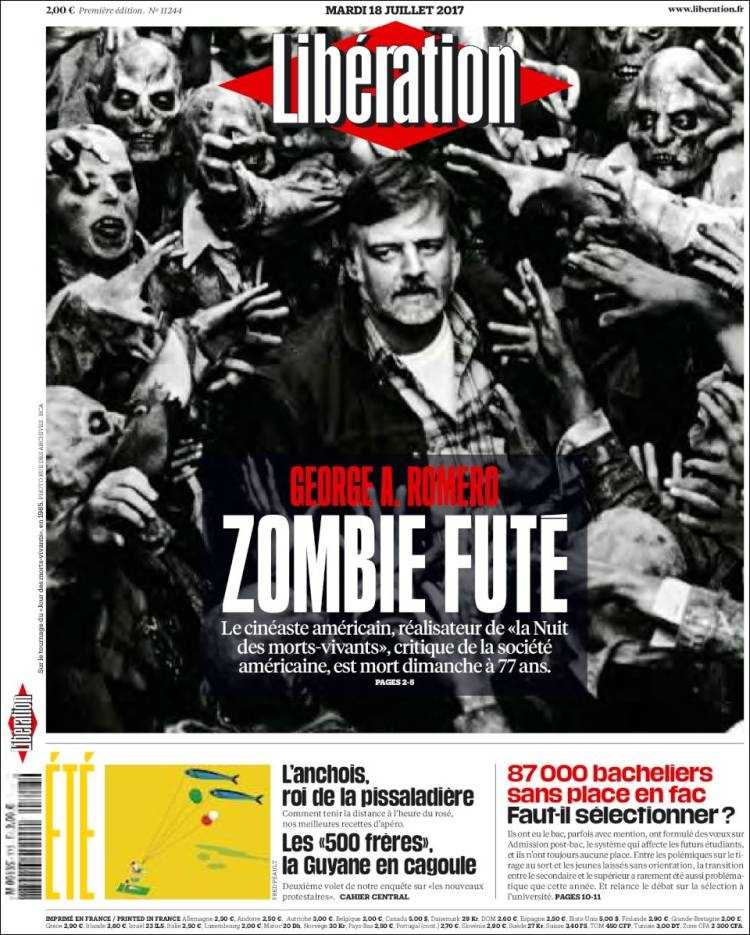

VALÈNCIA. La inmediatez es un monstruo voraz que ha cambiado los medios para siempre. Las tecnologías digitales y las redes sociales han convertido al periodista más raudo en el mejor. No importa tanto el contenido como la velocidad con que está disponible en internet. La rapidez, antes que la reflexión. Y así nos va. Por eso, escribir sobre la muerte de George A. Romero varios días (no meses, ni años) después de su muerte, parece tarea superflua. Ya está todo dicho. Él mismo predijo con mirada crítica el miserable panorama mediático contemporáneo. Solo queda repetirse hasta la náusea y contribuir a llenar el espacio virtual de lugares comunes. O aprovechar el lapso entre los obituarios de urgencia y el artículo ponderado para señalar aspectos menos epidérmicos de su obra, detectar lagunas y recurrir a los especialistas. Tarea especialmente necesaria en el caso de un cineasta que, por su especialización en un género tan infravalorado como el terror, nunca ha obtenido el reconocimiento que merecía. Sí, el diario Libération le dedicó la portada al día siguiente de su muerte. Como hizo con David Bowie. Los iconos de la cultura popular son iconos de la cultura, y punto. Pero eso solo pasa en Francia.

Un director de cine de terror sigue siendo un cineasta menor. La relevancia de La noche de los muertos vivientes (Night Of The Living Dead, 1968), su opera prima, no se limita a la creación del zombi moderno o al cambio de paradigma en el género, sino que también es parte fundamental en la configuración de un nuevo modelo de producción en Estados Unidos, por no hablar de sus reflexiones sobre asuntos como la guerra de Vietnam, el racismo o la moral imperante en el país en el momento en que se estrenó. Sin embargo, ni Romero ni la película merecen una sola mención en Moteros tranquilos, toros salvajes, la alabada crónica de Peter Biskind sobre “la generación que cambió Hollywood”. Como comenta el escritor Rubén Lardín, “Romero demostró muy pronto tener madera para el género y, como a muchos de sus colegas, con ella le fabricaron la cruz. Medio devorado por su propia criatura, sin embargo, consiguió depositar en ella todo su cariño y se pasó el resto de la vida tratando de domarla, vehiculando en ella su mirada sobre el mundo”.

Un clásico instantáneo

El especialista barcelonés asegura que, con La noche de los muertos vivientes, Romero “creó una de las metáforas más fecundas de la historia del cine. Es muy difícil evocar el efecto que tuvo en su día, cuesta imaginar lo que supuso entonces que una niña devorase a su padre en pantalla, por ejemplo. Es el Gernika del cine de terror, habla del ser humano en los mismos términos. Él nos explicó también que el templo de un muerto viviente es el centro comercial, que allí acude el individuo no pensante en busca de una identidad y que en ello se le va yendo la vida. Hoy el zombi es una cosa no solo corriente sino familiar, vacía de significado. Exhaló su último aliento en el momento en que tu madre se sentó a mirarlos en una serie de la tele. Pero el legado de Romero, que pertenece a una generación de autores que en el cine de terror encontraron un contexto para la disidencia, trasciende el aspecto del mito, es más profundo y la dimensión real de su huella en nosotros apenas podemos atisbarla”.

El documental Birth Of The Living Dead (Rob Kuhns, 2013) explica al detalle la génesis del film, las dificultades de su producción, distribución y estreno, así como sus múltiples implicaciones sociales, políticas, morales e ideológicas. Un jovial George A. Romero rememora las vicisitudes que tanto él como el equipo debieron pasar para llevar a buen puerto un clásico que hoy forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y que llegó en un momento clave para el género. “Atado a un casi insoportable realismo, concedido por la abrupta escritura fijada por el debutante, y la extraordinaria utilización de recursos propios del género documental, La noche de los muertos vivientes destruye violentamente la tradicional vinculación del cine de miedo con el cosmos fantástico, estableciendo así una clara ligazón crítica con el perturbado escenario norteamericano de entonces. George A. Romero rechaza los modelos representativos afianzados y ahondando en la estética sucia y, en apariencia, descuidada, individualizando las enseñanzas de los creadores del underground, ofrece una radiografía desesperanzada con el montaje de un inolvidable reportaje ficticio, suerte de formidable oxímoron cinematográfico, sobre un sangriento apocalipsis”. Son palabras de Ramón Alfonso, crítico, escritor y codirector del festival de cine de terror Paura.

De pocos directores se puede decir que hayan rodado un título tan influyente, una película que sería suficiente para otorgarle un lugar destacado en la historia del cine. Luis Pérez Ochando, autor de Cuando no quede sitio en el infierno (Akal, 2013), la primera y más importante monografía sobre el realizador en castellano, recuerda que “el padre de George A. Romero confeccionaba banderas, banderas enormes que pendían sobre el desfile triunfal de la Segunda Guerra Mundial en Nueva York. La infancia de Romero transcurre en ese mundo que, recién salido de la guerra, se embarca en una contienda silenciosa con la Unión Soviética, una sociedad que parece tranquila y en la que, sin embargo, late la amenaza de una hecatombe nuclear; un orden que se bifurca en guerras interminables —Vietnam, Corea—. Romero pasó su infancia viendo películas y leyendo tebeos de terror bajo las sábanas, pero maduró con el desencanto de un mundo de promesas incumplidas. En su primer largometraje, La noche de los muertos vivientes, aquel amor por los tebeos sobre muertos que se alzan para vengarse se combina con una rabia atroz contra un país racista, intolerante, patriarcal y belicista”.

Viaje más allá de la noche

Especializado en el análisis del cine de género, Ochando también señala que “el éxito de su ópera prima le encadenó para siempre al género que ayudó a crear, el cine de zombis. En cierto modo, fue una maldición, pues ya sólo pudo realizar dos filmes fuera del terror: There’s Always Vanilla (1971) y Los caballeros de la moto (Knightriders, 1981), una obra estimable pero incomprendida, sobre la imposibilidad de vivir de los ideales, al margen del sistema, y de ser fiel a los propios valores en un mundo que los desprecia”. Al mismo tiempo, su encasillamiento en el cine zombi “también fue una bendición, pues le permitió seguir haciendo películas y construyendo un discurso propio. Los filmes de Romero son siempre críticos, los suyos son análisis intuitivos, pero acertados y siempre pendientes de los cambios sociales. Resulta obvio en sus epopeyas de los muertos: los zombis se agolpan en las puertas del centro comercial o estrujan un puñado de monedas de la fuente de los deseos sin recordar ya para qué sirven —Dawn of the Dead (1978)—; los militares se encierran en un búnker y van siendo pasto de la histeria —El día de los muertos (Day of the Dead, 1985)—; los ricos se divierten en su torre y dejan a los pobres en el extrarradio, al alcance de los muertos —La tierra de los muertos vivientes (Land of the Dead, 2005)—. Miradas con atención, sus dos últimas películas, El diario de los muertos (Diary of the Dead, 2007) y La resistencia de los muertos (Survival of the Dead, 2009), son presagios de la América de Donald Trump, con un universo digital en el que, no obstante, cada cual se encierra en su burbuja y cree que la suya es la única verdad, con sus tiranos que se enseñorean en una isla y ejercen el poder con el rifle por cetro. No era tan difícil vaticinar a Trump, bastaba con mirar en qué se estaba convirtiendo América”.

Tampoco faltan voces críticas con su obra. Para Ramón Alfonso, Romero es un “artista alborotador, desordenado en demasía, y en conjunto algo decepcionante, que jamás logra emanciparse de su monstruo y confirmar por completo en otras propuestas la señalada originalidad de su mirada”, aunque puntualiza que, “asumiendo evidentes desajustes y heridas, todo su cine, o al menos casi todo, adjunta sanguinolentos destellos de rabia y genio que justifican sobradamente el prestigio ganado entre los aficionados”. Del mismo modo, el también especialista y teórico de la comunicación Jordi Sánchez-Navarro, gran admirador de Romero, no duda sin embargo en refutar su discurso contra la alienación de los medios de comunicación. “Me parece uno de sus aspectos más panfletarios”, señala en una entrevista disponible en YouTube. “Me parece que a veces pone excesivo acento en algunas de sus tesis. Coincido en que su intención es denunciar, pero es difícil plantear una enmienda a la totalidad de las tecnologías de la comunicación contemporánea. No hay ninguna prueba empírica que lo justifique”. Puntos de vista que no hacen sino reforzar el carácter poliédrico de una filmografía que, como se ha apuntado, no solo se nutre de zombis. “Realizó también excelentes películas que revelan la hipocresía cotidiana y, sobre todo, las barreras invisibles que otros nos imponen y en las que nosotros, en nuestra ceguera, acabamos creyendo. Martin (1978), quizá su mejor película, nos habla de un joven que cree ser un vampiro y deambula por una ciudad envejecida, sin esperanza de un mañana que pueda ser distinto”, subraya Pérez Ochando, que regresa al punto de partida de su argumentación para cerrarla: “El padre de Romero elaboraba banderas y George, en sus películas, las coloca por todas partes, marcando los lugares más incómodos y siniestros de la América contemporánea. Su legado es el de un cine que nos entretiene con monstruos y, entretanto, proclama una verdad que no queremos escuchar”.

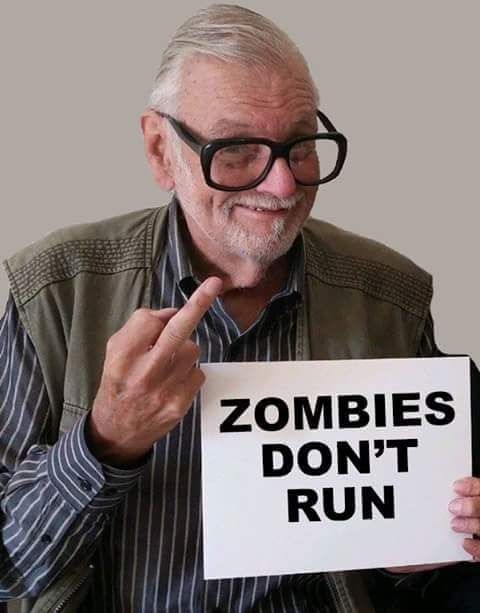

Llevaba sin dirigir desde 2009. De hecho, solo firmó quince largometrajes en más de cuarenta años de trayectoria. Seis de ellos, pertenecientes al ciclo zombi. El cuarenta por ciento de su filmografía. Obligatoriamente se le relaciona con los muertos vivientes, sobre todo porque ha sido el único capaz de crear una mitología a partir de ellos y desarrollarla posteriormente. Más allá de ampliar de convertir la plaga de resucitados en “infectados”, todo lo que se le ha ocurrido a sus herederos en varias décadas ha sido poner a correr a los cadáveres putrefactos. Romero, por el contrario, les dotó de algo parecido a la conciencia de clase y la capacidad de organización social en La tierra de los muertos vivientes. También se asoció un par de veces con Stephen King, en Creepshow (1982) y La mitad oscura (The Dark Half, 1993). Y exploró otros miedos individuales y colectivos en films como Atracción diabólica (Monkey Shines, 1988) o The Crazies (1973). Es difícil saber qué hubiera sido de su carrera si, en 1967, cuando se planteó dirigir su primera película, hubiera logrado el apoyo financiero necesario para producir Whine Of The Fawn, un film que confesaba inspirado por El manantial de la doncella (Jungfrukällan, Ingmar Bergman, 1960), pero desde la perspectiva actual solo cabe considerar como una suerte que no obtuviera el presupuesto y se decantara por la pequeña película de miedo que no solo cambió el género para siempre, sino que le otorgó un lugar en la historia del cine.