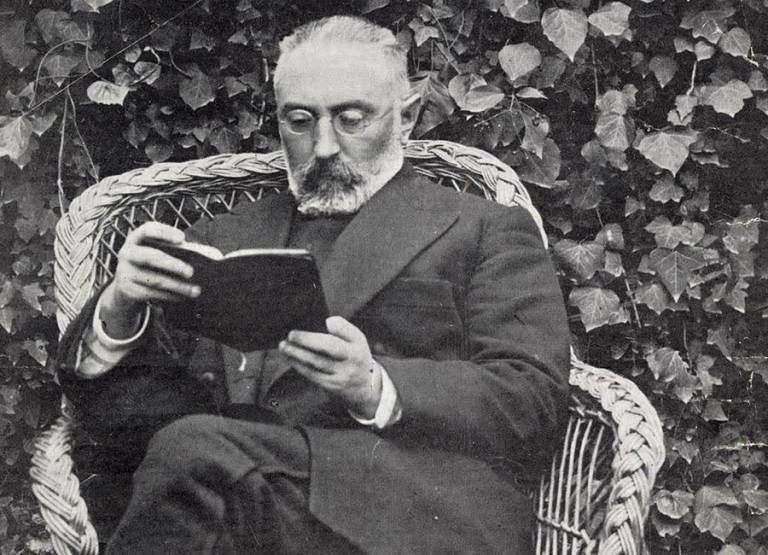

Tenía el aroma de los libros antiguos, de los retratos marrones del siglo XIX, la barba frondosa, las lentes de concha y el pelo cano. En nuestra imaginería nacional y católica representaba la sabiduría, la excelencia y el destino trágico de España. Miguel de Unamuno era un nombre reverenciado por la historia cuando empezábamos a hacernos mayores, a estudiar los personajes y los acontecimientos de lo que llamaban “cultura general”.

Unamuno, Galdós, Clarín, Isabel II, Amadeo de Saboya, la corte de Fernando VII, Francisco de Goya, Bakunin o Kropotkin marcaban el paso hacia una madurez inevitable. La infancia había quedado atrás y aquellos libros rayados prometían contener todo el conocimiento necesario para poder ser un adulto respetado, cabal, completo. Esa idea quedaba reforzada por los cuadros que reproducían los libros de texto y cuyas imágenes reconocíamos la primera vez que pisábamos El Prado: el gesto adusto, los trajes elegantes, la pose serena del intelectual, la tiranía del rey.

El siglo XIX era el siglo de los adolescentes que comenzábamos a fumar fuera del instituto o que tomábamos el autobús todas las mañanas y lo sentíamos como la primera conquista de una independencia cercana. Sobre los libros, el siglo XIX marcaba la modernidad del país, la convulsión entre distintos poderes, la definición de las ideologías; pero también, de alguna manera, aquel tiempo comenzaba a moldear nuestras cabezas y nuestros corazones de manera decisiva, dividiéndonos entre buenos y malos, solidarios o mezquinos, comprometidos o desdeñosos, ingenuos o imbéciles.

Un payaso llorando ante el público

La primera vez que abrí una novela de Unamuno tenía claro adónde quería llegar. Fue San Manuel Bueno, mártir, y la saqué de la biblioteca pública para poder devolverla en caso de que el experimento no diera sus frutos. Días atrás habíamos leído en clase el primer capítulo, un fragmento que ahora recuerdo con ternura: una compañía de titiriteros llega a un pueblo remoto para ofrecer un espectáculo en la plaza pública, sin embargo, la mujer de uno de los actores debe retirarse por indisposición y fallece en medio de la función, detrás del escenario donde su marido, ataviado de payaso, está actuando para hacer reír al público.

“La mayor tragedia es tener que hacer reír cuando quieres llorar”, nos explicó el profesor. O algo así. Con el tiempo no estoy tan seguro ni de sus palabras ni de la exactitud de esa idea. No obstante, en numerosas ocasiones he experimentado la soledad del dolor, el llanto invisible, la tristeza a la que nadie te acompaña cuando los demás no alcanzan a ver otra cosa distinta al gran teatro del mundo. Porque la mayor tragedia de esta vida es quedarte solo, fingiendo ante la muchedumbre, a la intemperie, con la cara pintada y el corazón detrás del escenario.

La primera vez que leí una novela de Unamuno tuve claro el objetivo. Como si se pudiera leer de manera programada, como si persiguiera un beneficio concreto o una habilidad determinada, abrí San Manuel Bueno, mártir para empezar a ser mayor. Suena extraño, suena impostado, pero recuerdo el razonamiento ante las baldas de la biblioteca: alguna vez tendría que leerlo si quería ser un adulto respetable, alguna vez tendría que conocer el amor y el llanto, la pobreza, la desesperación o la santidad; alguna vez debería enfrentarme, como San Manuel, a la duda que despertaba en mí ese Dios protocolario y riguroso del colegio de monjas en el que había crecido, de la catequesis, de las historias morales y de las celebraciones en familia: “la verdad es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal; la gente sencilla no podría vivir con ella”, llega a decir el protagonista como una revelación.

Miguel de Unamuno supuso atravesar la frontera hacia la adolescencia. Con toda la ridiculez que ello conlleva. Con toda la confusión. Con toda el ansia. Y por esa razón, leí casi seguidos San Manuel Bueno, mártir, La tía Tula y Niebla. Años después, encontré en un mercado de segunda mano una edición con escritos suyos sobre viajes y pensamientos, probablemente Por tierras de Portugal y España, y lo compré por curiosidad. Leí las páginas que dedicaba a los valencianos, a nuestra lengua, a nuestro carácter, y me pareció estar observando una escena regionalista dentro de un dibujo de cerámica de Manises: preciosista, brillante y artificial. Kitsch.

Por entonces ya todo había cambiado: atrás quedaba el colegio de monjas, la familia e incluso Valencia. En Salamanca, donde pasé el último año de carrera, todo remitía a Unamuno, pero ese escalón hacia la vida estaba ya más que superado. Los nombres que me seducían eran otros: Arlt, Borges, Mutis, Asturias. Las vidas que proyectaba eran muy distintas a las que imaginaba en la escuela secundaria, mientras leía el llanto de un payaso ante las tablas, consciente de que su mujer está muriéndose entre bambalinas. Soñaba con viajar, con leer autores modernos, con vivir en el extranjero, con escribir en los periódicos sobre literatura, y todos esos planes no eran solo una hoja de ruta imaginaria, sino una posibilidad que iría concretándose con los años. Por entonces, Unamuno ya se había convertido en algo tan antiguo como esa ciudad, como el pensamiento español catastrofista y autorreferencial, y como esa gente que celebraba los días de pascua comiendo una empanada rellena de lomo y chorizo. Eso era Salamanca.

Mientras dure Unamuno

La semana pasada acudimos a ver Mientras dure la guerra, la película que Alejandro Amenábar ha rodado sobre Miguel de Unamuno y en la que refleja sus dudas, sus contradicciones y el legendario discurso pronunciado en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en el que, según dicen las crónicas, arremete contra la brutalidad del golpe de Estado de Franco, la crueldad de los legionarios y la ideología que impregnaría durante cuarenta años el régimen franquista.

La mala conciencia, pensé al salir de la sala. No deja de ser un catedrático de universidad que pretende tener razón constantemente, ante sus contradicciones y ante una realidad brutal, y que disfraza su miopía política de pensamiento libre, pensé también.

Volaron las cerca de dos horas de largometraje sobre la guerra civil en Salamanca. Me resultó una película entretenida y por momentos trepidante. Y me devolvió sobre Unamuno una mirada torva, oscura, antipática. Que hubiera financiado al ejército antirrepublicano, que menospreciara a Manuel Azaña o a la propia República, que tratara de mantener el orden mientras se imponía el fascismo en España, que se entretuviera en las paradojas del sentimiento trágico de la vida al tiempo que los generales de Franco fusilaban a miles de republicanos en la retaguardia… todo ello le restaba brillo a sus dilemas morales, a su incredulidad en un país de santos, a su estampa decimonónica en la que aparecía con barba, lentes de concha y una seriedad que desprendía sabiduría.

La película me pareció entonces, unas horas después, un canto a la tiranía y una reivindicación de la mala conciencia. Pero sobre todo, lo que me inquietó todavía más fue comprobar cómo había cambiado yo mismo durante todos estos años. Con menos ansia por crecer. Con menos prisas. Con menos dudas y, a la vez, con menos certezas. Con más lágrimas encima del escenario. Con un vago recuerdo de Salamanca. Pero con aquella imagen intacta del estudiante de secundaria que rastreaba en las baldas de la biblioteca del pueblo en busca de un apellido que representara la sabiduría, la madurez, la completitud. Virtudes que a estas alturas me resultan lejanas incluso de Unamuno. Quizás esto era lo que andaba buscando en sus libros: crecer.