VALENCIA. El contexto es fundamental. El contexto ayuda a comprender historias, narradores, personas, conversaciones, comportamientos… Pero en un tiempo en el que cualquier mensaje puede ser tergiversado, en una época en la que prima la inmediatez a la profundidad, la acción a la reflexión, donde las polémicas enconadas se olvidan en días y una estupidez dicha hace seis años en 140 caracteres puede llevar a una persona ante un tribunal, mencionar al contexto, aludir a él, suena poco menos que a complicidad con el mal. Es una dinámica enfermiza que enturbia y alcanza a todo, empezando por las manifestaciones culturales.

Es en ese escenario donde se puede explicar los análisis de algunos largometrajes que se han realizado en los últimos años, formulados desde la descontextualización, y que han provocado que algunas películas sean menospreciadas de manera sistemática. Uno de los casos más evidentes es el del clásico de John Ford Centauros del desierto, del cual se cumplen seis décadas este año y que no llegó a España hasta el verano de 1961, hace 55 años. Considerada por los cineastas estadounidenses de los setenta como la obra maestra por antonomasia del cine clásico americano, posiblemente su canto del cisne, con devotos confesos como Martin Scorsese, Steven Spielberg, John Millius, George Lucas o Michael Cimino, el largometraje de Ford se ha tenido que enfrentar a toda clase de comentarios sobre el racismo de sus personajes o el machismo de la historia. Un absurdo. Decir que Centauros del desierto es racista es como calificar a Homero de xenófobo y machista porque sus epopeyas se centran en los griegos y las protagonizan hombres.

Cuando John Ford adaptó la novela de Alan Le May, con la colaboración de su inseparable Frank S. Nugent, guionista de clásicos como Fort Apache (J. Ford, 1948) o El hombre tranquilo (id., 1952), se aproximaba a hechos recientes en la vida de su país, más recientes por ejemplo que la I Guerra Mundial para nuestro época. Ford conocía las historias del viejo Oeste, las había oído de viva voz de sus supervivientes, y conocía a su público, poco dispuesto a comprensiones (hay defectos que vienen de antiguo). Así, se quejaba amargamente ante Peter Bogdanovich por las dificultades que tenía para transmitir una imagen de los indios que no fuera negativa. “[Los indios] son un pueblo muy digno, incluso cuando son derrotados. Claro que eso no resulta muy popular en los Estados Unidos. Al público le gusta ver cómo matan a los indios. No los consideran seres humanos que tienen una gran cultura propia, completamente distinta a la nuestra”, decía. Una actitud, pues, que ya valdría para poner de entrada en tela de juicio cualquier consideración de racismo. No; Ford no es David Wark Griffith, por mucho que se empeñen algunos. Cabalgó para él como soldado del Ku Kux Klan en El nacimiento de una nación (D. W. Griffith, 1915) y quizás entonces decidió no ser cómo su maestro en ese aspecto. A diferencia del verdaderamente racista Griffith, Ford retrata con justicia, sin prejuicios, y lo que se ve en pantalla es a una sociedad, sus narraciones, sus querencias. Centauros del desierto no es racista; lo es la sociedad que vivió esa historia, la que la transmitió. Es muy diferente.

Y es que en muchas ocasiones se ha olvidado que Centauros del desierto, como buena parte del mejor cine épico estadounidense, parte de un hecho real, que fue el que inspiró la novela de Le May que a su vez fue la base sobre la que se construyó la película. Esta vivencia real es tan decisiva que casi, como sucede con clásicos recientes como Grupo salvaje (Sam Peckinpah, 1969), Forajidos de leyenda (Walter Hill, 1980) o Sin perdón (Clint Eastwood, 1992), no cabe hablar de western sino de cine épico, porque sin duda Centauros del desierto tiene más en común con Lawrence de Arabia (David Lean, 1962) que con otros filmes del género como por ejemplo Eldorado (Howard Hawks, 1966). Los personajes originales de Centauros del desierto se hallan en los dietarios de la época. En este caso concreto la historia real es la de Cynthia Ann Parker (1827-1870), una niña que fue secuestrada por los comanches en 1836, que acabó siendo adoptada por esta tribu indígena, y que fue rescatada dos décadas y media después, cuando su asimilación a la vida comanche era absoluta y ya no quedaba nada de la niña blanca.

Resulta aleccionador constatar cómo el intento por parte de Ford de suavizar la crudeza del drama ha perjudicado a su consideración actual. En la película el cineasta, con su habitual elegancia, quiso evitar la crueldad del salvaje oeste y apostó por el uso de elipsis y del fuera de campo para la mayor parte de las imágenes violentas. No eran exageraciones suyas. La vida en Texas a mediados del XIX se parecía más a la bestialidad de algunas grandes novelas recientes de autores como Cormac McCarthy (en especial Meridiano de sangre) que a la edulcorada imagen que han ofrecido grandes éxitos cinematográficos como Bailando con lobos (Kevin Costner, 1990). No se mataba al enemigo; se le aniquilaba con toda la crueldad posible.

Por ejemplo, la niña protagonista de la historia real vio a los comanches arrancar las cabelleras y cortarle los genitales en vida a los hombres de su familia, vio como violaban repetidamente a su abuela a la cual clavaron con lanzas en el suelo antes de abusar de ella, asistió al degüello de un bebé, después a la tortura y violación de una tía suya de 17 años en medio de una danza de celebración… Todas ellas acciones habituales en aquella época de violencia desatada, de guerra, porque la historia del salvaje Oeste es la historia de una nación en guerra. Cuando Michael Mann puso en El último mohicano (1992) al personaje de Wes Studi a comer el corazón crudo de su enemigo el coronel Munro, recién sacado del pecho, no exageraba ni un ápice.

El odio desmedido que demostraron las tropas del ejército estadounidense, con ataques salvajes e indiscriminados, asesinatos en masa de poblaciones entera, genocidio en suma, formaba parte de esa vieja canción que ha sonado demasiadas veces en la Historia. Por eso no es de extrañar la imagen paródica que se ofrecía de los indios en los filmes del cine clásico. No se trata de buenos y malos. No. No es maniqueísmo. Es peor. Es odio. Es irracional. Es terrible. Se alimenta de vivencias, de agravios, de dolor. Es lo que hay. Es la cosecha de la locura de los hombres en los campos de batalla, narrada por los vencedores.

Las raíces de Estados Unidos, como las de cualquier nación, se han regado con sangre de inocentes. En parte ése es el argumento de Centauros del desierto, una película en la que no dejan de ser asesinados inocentes desde el principio hasta el final, en el que la muerte cabalga reinante mientras se dirime el enfrentamiento entre el jefe indio Cicatriz (encarnado por un alemán, Henry Brandon) y su némesis, el personaje de John Wayne, “un bandido”, Ethan Edwards, “un solitario que en realidad nunca podía formar parte de una familia”, en las palabras del propio Ford. Un outsider al que se describe como racista desde el momento en el que se le muestra como un derrotado de la Guerra de Secesión que no reniega de su pasado, algo así como un veterano alemán de la II guerra mundial que no ocultara su historial en la SS o incluso presumiera de él, y que sacrificó el amor de su vida por sus ideales. Matiz importante: Que sea el personaje central no significa que el director empatice con él, e incluso puede que al contrario, que el director lo desprecie, o que sienta lástima pero ningún respeto. A veces merece la pena subrayar lo obvio.

Además del contexto de la época hay que acudir al contexto de Ford tras la II Guerra Mundial. El cineasta había vuelto cambiado. Quería contar lo que sentía. Así lo constataron Joseph McBride y Michael Wilmington en su estudio clásico John Ford editado en 1974. Centauros del desierto, decían ambos críticos, es “la cristalización de todos los miedos, obsesiones y contradicciones que se habían ido gestando bajo la superficie de la obra fordiana desde su vuelta de la II Guerra Mundial”. Porque Ford regresó con una mirada más ambigua. Había conocido la épica de primera mano y le había visto su verdadera cara, manchada de sangre y de las tripas de los muertos, empapada del orín de los soldados asustados y las lágrima de los supervivientes. Todos los senderos de gloria conducen a la muerte. De ahí que desde el principio, a través de personajes secundarios, Ford fue mostrando la realidad del protagonista, un personaje que ha vuelto de no se sabe dónde al hogar familiar, protector, seguro, donde se ha encontrado a su hermano y la que podría haber sido su mujer, que ha descubierto con disgusto que estos han adoptado al huérfano con sangre india (insulso, bello y depilado Jeffrey Hunter) que él rescató, y que después decidirá ir a la búsqueda de su sobrina (Natalie Wood, una india con Playtex) secuestrada por los comanches tras masacrar la casa familiar, matar a su amada cuñada y a su hermano; un viaje de años en el que precisamente sólo contará con la colaboración leal del mestizo al que al principio repudió.

Resulta difícil no ver algunas extrañas similitudes entre el Ethan Edwards, irracional, obsesivo, odioso, emponzoñado por el odio, capaz de dispararle a los ojos de un indio muerto para que su alma vague toda la eternidad, con el personaje del cínico Guthrie McCabe que James Stewart encarnaría después en Dos cabalgan juntos (J. Ford, 1961). No son los héroes al estilo clásico; sólo son los protagonistas. Es al personaje de Jeffrey Hunter al que le compete el gancho para el espectador, pero su débil actuación frente a la imponente presencia de Wayne le resta fuerza. Mestizo, con un octavo de sangre india, su presencia es el desmentido más obvio del supuesto racismo de la película. Él es el verdadero héroe. Él mata al malvado. Él impide que Ethan mate a su sobrina. No, parece asegurar la película; el problema no es la sangre, sino el estilo de vida. Si un indio vive como un blanco, si un mestizo vive como un blanco, es aceptado por los blancos. El enemigo son los otros, los que no aceptan el sistema, los indios que no se han enterado de que han sido invadidos, de que su tierra ya no es suya. Realmente, si hubiera que hacer una revisión moderna de Centauros del desierto cabría planteársela antes que nada como una parábola sobre la lucha entre el capitalismo contra el naturalismo ecologista de los indios americanos.

En su aliento clásico, Ford acude a tópicos del drama victoriano como el simpático loco shakesperiano, el único cuerdo, el hombre que encuentra a la niña, un idiota, en este caso, que sólo quiere una casa y una mecedora y cuya sonrisa final remite al qué es la vida de Macbeth, una historia contada por un idiota llena de ruido y furia y que no significa nada. Y también acude a sus secundarios queridos, con Ward Bond al frente, dotando a la película de un contrapunto cómico que a veces no lo es. Todo queda condicionado por el racismo y machismo de los narradores originales de la historia, no de él, no del director de Siete mujeres (1966). De hecho hay incluso hasta una obsesión por parte de Ford de reivindicar el papel de la mujer en la construcción del Oeste, la fuerza de la esposa, de la madre, desde los conceptos entonces vigentes con los que era evidente que ya no se sentía cómodo.

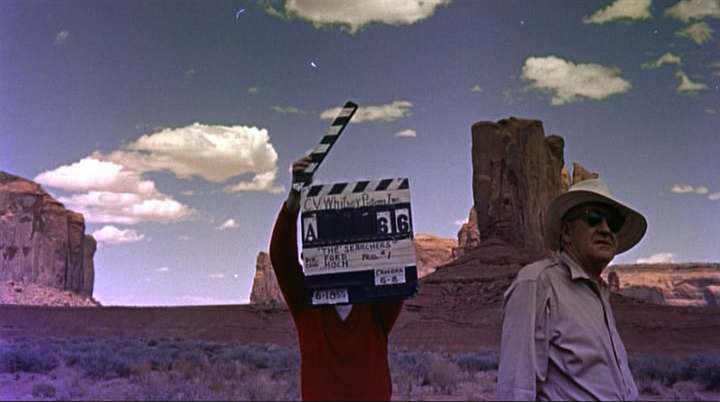

Algunos de estos tópicos eran concesiones a la industria. Al formar parte de ella, Ford no podía aspirar a contravenir los gustos y pareceres del gran público. Y más teniendo en cuenta que la película iba a contar con un presupuesto de 3,75 millones de dólares, una barbaridad para la estándares del momento. El rodaje fue todo un reto para la Warner Bros que se vio obligada a construir una ciudad entera para 258 personas en plena naturaleza, en el Monument Valley que tan bien retrató siempre Ford, y “abrir carreteras dónde no las había”, presumía la publicidad. Es ese uso del espacio natural una de las bazas incólumes de la película, de las que mejor ha soportado el paso del tiempo. A diferencia de los insertos cómicos, que la mayoría resultan sino ridículos sí demodés, los momentos en los que Centauros del desierto cabalga en espacios abiertos le dotan de una gran belleza y fuerte. Es más, las contadas secuencias rodadas en decorados interiores resultan artificiosas, chocantes por su torpeza y menudencia en contraste con la inmensidad de la Naturaleza real. Esta plasmación del espacio y la intensidad de las escenas de acción, adelantadas también a su tiempo, son los puntos fuertes de una película que turbó en su época y que fue ganando prestigio con el paso de los años.

En el citado libro de McBride y Welmington se da fe de cómo la crítica contemporánea fue fría. “Aunque la incomprensión con que se recibió la película pueda extrañarnos hoy, debemos recordar que estamos viendo este film con todos los datos que proporciona la sombría visión de Ford en trabajos posteriores”, advierten. Un desconcierto que se puede comprobar también al visionar los vídeos promocionales de Natalie Wood y Jeffrey Hunter, insertados entre anuncios de un detergente de Monsanto o de tabaco L&M, con los que Warner intentó publicitar una película que no entendían. Otro tanto sucede hoy día, cuando se pretende revisar la película desde una perspectiva contemporánea o cuando, tomando la parte por el todo, se la juzga sin más ni más. Pese a sus defectos, pese a lo extemporánea que ha quedado su banda sonora que provoca hasta hilaridad en algunos momentos, pese a esa subtrama amorosa machista (aquí sí) tópica y previsible entre Vera Miles y Hunter resuelta con un increíble momento azaroso (lo peor de la película), Centauros del desierto es un filme único, un prodigio al que ha rescatado la insistencia machacona de generaciones de cineastas. ¿Y cómo ase Martha el capote de Ethan? ¿Y cómo Ethan mira al suelo cuando vuelve de una exploración? ¿Qué significa ese final, con la puerta abierta y el héroe perdiéndose en el horizonte? Que el héroe no significa nada. Que una vez hecha su misión, puede morirse. Desde ese punto de vista, ¿qué más da pues que el héroe sea odioso? Lo único que tiene que hacer es su trabajo.

Ha pasado el tiempo y la película sigue viva. No cabalga sola. Incluida por el American Film Institut entre las mejores de la historia y considerada por esta institución como el mejor western jamás filmado, el año pasado Centauros del desierto se pudo contemplar en la sesiones de la Filmoteca del IVAC en la Universitat Jaume I de Castellón. No fue por una onomástica, sino dentro de su consideración de obra maestra, de las de verdad, de las que hay pocas. Y aunque la grandeza de Centauros del desierto es enorme, aún queda otra historia por contar, la de la verdadera Cynthia Ann Parker, a la que su tío carnal James estuvo más de una década buscando, la que se convirtió en Nautdah, fue esposa del guerrero Peta Nocona y tuvo tres hijos, uno de los cuales se convertiría en el último gran jefe comanche: Quanah Parker. Casi un cuarto de siglo después de su rapto, la caballería, la heroica caballería arrasó el campamento donde se encontraba y la llevó nuevamente a vivir entre la población blanca. La habían rescatado. Se convirtió en un símbolo. Fue su tragedia. No la dejaron volver con los suyos. Murió incapaz de adaptarse a la sociedad de la que era originaria, tras intentar escaparse y regresar con los comanches. Un drama que a Ford le habría gustado contar, sin duda, pero que su contexto le impidió hacerlo cómo él a le habría apetecido. Porque el contexto explica casi todo. Pero eso es demasiado complejo para los tiempos de Twitter.