VALÈNCIA. Tengo un recuerdo terrible de una película de eurocrime que no sé ni cuál es. Fuimos de excursión toda la clase a Cercedilla, en Madrid, y me hinché a beber Casera-Cola, que traía por litros un compañero cuyo padre trabajaba ahí. A la vuelta, se puso a llover, y con el cielo gris, encapotado, asqueroso, nos metimos en el bus de regreso a chuparnos un atasco de mucho cuidado. En esas circunstancias nos pusieron una película y alguien me dijo que era Rocky. Eso me emocionó mucho, tener la oportunidad de ver al famoso boxeador, del que solo sabía de oídas.

Sin embargo, la película empezó y no boxeaba nadie. Era de un mal rollo tremendo, con escenas terribles y violentas. En el trajín del bus me mareé y empecé a vomitar los correspondientes litros Casera-Cola, pero sin quitar la vista de la tele, a ver si salía Rocky. Me recuerdo con la bolsa de vómito en la mano, dándome cabezazos contra el cristal, con la mirada fija en asesinatos y torturas sin que saliera Rocky.

Debí mantener la fe en que saldría hasta que empecé a ver doble y prácticamente desvanecerme babeando. Ahora no es que no pueda ver esa saga sin estomagarme por esa vivencia con siete u ocho años, es que veo a Sylvester Stallone y me invade una sensación de pérdida, de fraude, y un regusto a Casera-Cola. Así es el paulovismo y así es el cine.

Concretamente, el de serie B que se filmaba en Europa. Nuestro continente y, especialmente Italia, facturó thrillers violentos por toneladas en la era dorada de los cines. La propia década era extremadamente violenta, el crimen organizado campaba por sus respetos en muchas partes, los atracos eran frecuentes, la heroína fue conquistando los barrios trabajadores y había toda suerte de grupos terroristas tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, repugnantes todos ellos, creídos que glorificaban la violencia de forma elitista como fascistas, como recordaba Günter Wallraff.

En este contexto social, los argumentos de estas películas solían tener como común denominador el colapso del sistema, que no funcionaba. Aunque durante décadas, tras la caída del Muro de Berlín, hubo un giro de mentalidad en torno a las democracias, en los 70 era un sistema que no se consideraba el más eficaz y formas híbridas o pseudo-democracias habían aparecido en muchos países como vanguardias políticas. Sin ir más lejos, en el nuestro Carrero Blanco pensaba realmente que las instituciones de su dictadura, el invento de la democracia orgánica, eran más eficaces que una democracia plena.

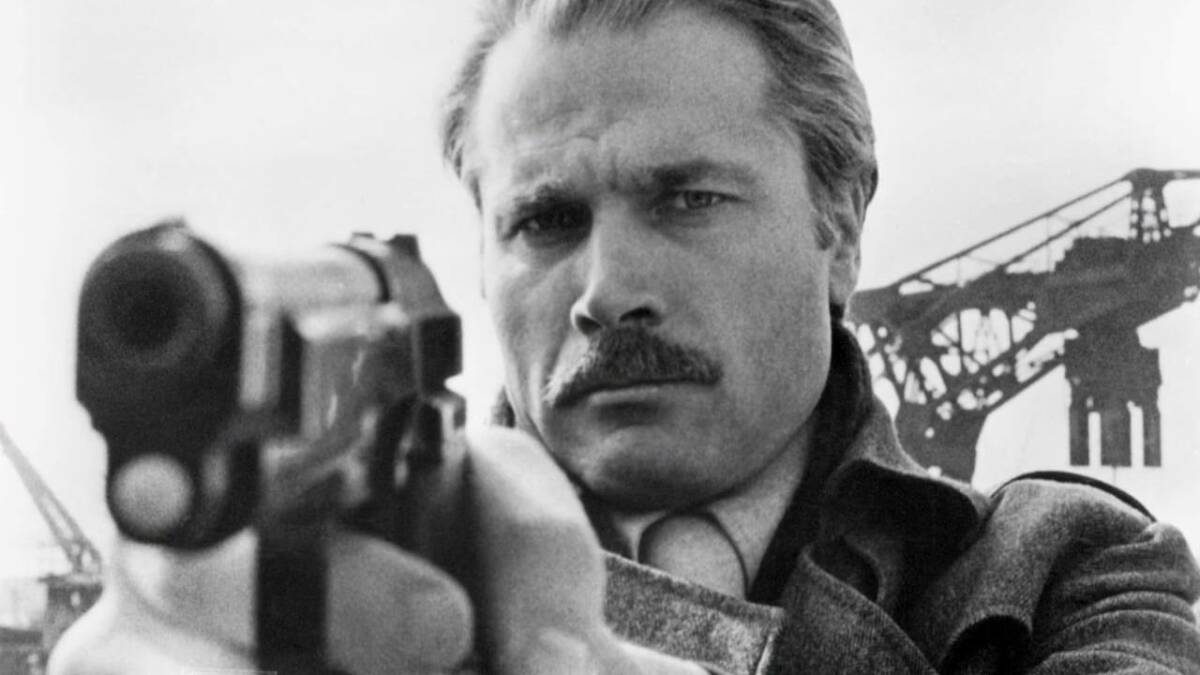

Con ese pesimismo, a los policías de la ficción no les quedaba más remedio que enfrentarse ellos solos con sus medios a los malhechores. Si no, era imposible, todo estaba corroído, podrido y corrupto. Al mismo tiempo, otro argumento recurrente era el del hombre redimido que quería salirse del crimen y no podía y tenía que luchar por ello. Una visión determinista y pesimista en la que solo el héroe capaz de repartir yoyas y tiros podía escapar a su destino.

Un extraordinario documental, Eurocrime! The italian cop and gangster films that ruled the 70s, rodado en 2012 por Mike Malloy, recordaba con cariño toda esta industria que, ya fuese en horario nocturno o en los videoclubs del barrio, siguió teniendo presencia en el consumo audiovisual más allá de esa década.

Son dos horas y es uno de los mejores homenajes al cine popular que he visto en mi vida. El eurocrime nació de una realidad de mercado, en Italia la gente iba al cine hasta cuatro veces a la semana de media. Había miles de salas y podían absorber una producción cinematográfica rápida y barata que siguiera sin mucha reflexión las modas del momento. Tras el éxito de La hermandad y, posteriormente, El Padrino, o con los años dorados de Don Siegel o películas como French Conection o Serpico, la moda en los 70 era el crimen.

Los italianos en ese momento habían pasado de imitar las grandes producciones bíblicas hollywoodienses con películas de gladiadores a rodar miles de spaghetti westerns, ya estaban por esas fechas, de hecho, rodando una mezcla de película del oeste y comedia, parodias, porque el género estaba agotado incluso para ellos. Con la nueva tendencia se lanzaron a reproducir un nuevo canon con un lema “tetas y balas”, como garantía de éxito.

Era un modelo de cine absolutamente machista. La mujer solo salía representada para ser desnudada, golpeada o violada. Hubo una escena de Barbara Bouchet, sodomizada con la cabeza introducida en las tripas de un cerdo colgado de un gancho, que pudo marcar el paradigma de la falta de límites que se tenían a la hora de alimentar el morbo de los espectadores.

De hecho, estas ocurrencias luego petaban las salas estadounidenses menos recomendables. Y siempre estaba todo rodado desde el punto de vista del varón. Era habitual la escena de violación en la que el marido tenía que hacer de espectador para que el otro espectador, el que estaba sentado en su butaca, se identificara con él. La mujer en sí era lo de menos.

A la fiesta se sumaron muchos actores de la industria estadounidense que estaban en crisis, como Terry Savalas, Yul Brynner, Henry Silva, Lee Van Cleef, Jack Palance, Charles Bronson, Harvey Keitel, hasta Kirk Douglas llegó a asomar en algunas. En otros casos, como el de Lionel Stander o Lee J. Cobb era porque por sus opiniones políticas les habían vetado en Estados Unidos. En el caso de Joe Dallesandro, quería rodar lo que fuese donde fuera siempre y cuando pudiera huir del género artie con el que se había hecho famoso en Nueva York.

Los directores iban a destajo. Nunca les llegaba el presupuesto. Doblaban las películas y así no tenían que repetir tomas si había un error. Los estadounidenses flipaban, cuando en el set de rodaje todo el mundo estaba hablando de sus cosas a gritos mientras se rodaba, pero es que no había toma de sonido y daba igual. Tenían que meter publicidad de JB y Marlboro con calzador para sacar un extra, a veces por acuerdos irregulares bajo manga.

Y los stunts no tenían seguridad ninguna, saltaban por los tejados o se subían a coches en marcha sin ningún tipo de medida de protección, se disparaban balas de verdad porque eran más baratas. Todo era a pelo, rápido y consciente de que lo importante eran los desnudos y la crueldad de las muertes, que tendía a ser refinada, aunque en Italia en no pocas ocasiones tomaba los ejemplos de la sociedad misma, como la costumbre de orinarse en los cadáveres.

Llegaron a saltar el charco y vender el mismo producto rodado en Estados Unidos, con exteriores que por sí solos tenían caché, pero lo que nunca lograron fue causar sensación en ese país. Los distribuidores llegaban a intentar estrategias de mercado tales como, si una película de gangsters no funcionaba, le cambiaban la portada y el título y la vendían como una de terror, aunque no tuviera monstruo ni alienígenas ni asesino en serie. No sé si me ocurriría algo parecido en mi excursión, a saber qué portada vio mi compañero.

Les daba igual, a finales de la década, en la propia Italia el reciclaje de metraje de películas anteriores podía llegar al 40% en los estrenos. Hubo sagas de cuatro entregas en las que la cuarta se había hecho reciclando escenas en su totalidad. Es cutrerío, pero también una genialidad bien difícil.

Se trató todo de una gran locura, un festín popular, que tiene su encanto por la conexión que mantuvo con su público, espectadores desacomplejados que no necesitaban coartadas para ver lo que les apetecía. Ya en los 80, los thrillers sucumbieron ante dos nuevos géneros, las aventuras tipo Indiana Jones y el cine apocalíptico tipo Mad Max, pero eso daría para otro artículo. Por el momento, traten de recuperar el valioso testimonio que es este documental.