Carlos Simón (Buñol, 1961), referente mundial en medicina reproductiva e impulsor de la Fundación Carlos Simón, un oasis de investigación instalado en Valencia, que creó hace dos años y medio tras su salida de Igenomix, se presenta así: «Siempre he querido ser médico. Desde que era muy pequeño. No tengo ningún antecedente familiar, pero pensaba que curar era lo máximo que se podía hacer. Vengo de un origen muy humilde. Me saqué mi carrera con becas y, una vez dentro de la Facultad de Medicina, fui viendo qué disciplinas podía hacer, y la ginecología me encantó».

De la ‘escuela’ del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), donde fue director científico durante 25 años, Simón cofundó Igenomix junto a su socio David Jiménez, como una spin off de la empresa liderada por José Remohí y Antonio Pellicer. «Nunca he querido ser empresario. No sé nada de economía. Mi recorrido ha sido científico», asegura Simón, cuya compañía se convirtió en un unicornio sin pretenderlo y fue vendida por 1.250 millones a Vitrolife tras la entrada del fondo EQT.

Catedrático de Obstetricia y Ginecología en la Universitat de València y profesor adjunto en la Universidad de Harvard, ha desarrollado en Paterna un hub dedicado a la investigación y el impulso de compañías vinculadas a la salud femenina que, a día de hoy, financia el propio Simón junto a Jiménez —con quien repite aventura— y en el que también cuentan con Carolina Roig como patrona. Un proyecto cuya sostenibilidad debe llegar en diez años, cuando las compañías creadas puedan revertir dinero a la fundación, para sostener al centenar de personas que la mantienen en funcionamiento.

Simón habla de un «business ético y razonable al servicio de la parte clínica», fórmula que intenta replicar en su fundación al unir lo mejor de la academia y de la empresa privada. «Simplemente la vida me ha llevado ahí», reflexiona. Formado en el Hospital Clínico de València, obtuvo una beca posdoctoral en EEUU, que le permitió formarse durante tres años en Stanford. «En 1994 volví a España como lo que siempre he sido: un híbrido entre clínico y científico. Por la mañana atendía mi laboratorio, mi investigación, mis doctores y predoctores y, por la tarde, veía a mis pacientes», recuerda. «Ellas han sido la inspiración de mis proyectos de investigación, que servían para intentar mejorar su tratamiento y diagnóstico. La investigación traslacional es lo que puede mejorar la práctica clínica. Es un esfuerzo doble, pero muy satisfactorio», señala.

- Marga Ferrer

— Igenomix, compañía pionera en genética reproductiva, ha sido uno de los grandes éxitos de su carrera. ¿Por qué decidieron ponerla en marcha?

— Siempre fui partidario de crear una ola de ciencia para mejorar la parte clínica. Y eso es lo que traté de hacer desde dentro del IVI, pero era imposible. Cuando nos dimos cuenta de que iba tomando una fuerza y que podía llegar a ser una empresa en sí misma, vimos que el resto de las clínicas del mundo no nos iban a utilizar porque, en aquel momento, pertenecía a su competencia. La decisión fue que, si no queríamos matar algo que estaba naciendo, nos teníamos que separar. Entonces, ellos se quedaron con el IVI y vendieron Igenomix. Aquí ya estábamos implantados en EEUU y, cuando abrimos el laboratorio en Miami, nos dimos cuenta de que la demanda y lo que estábamos haciendo podía ser tan grande como el IVI, y de hecho lo fue.

En esta área, Igenomix consiguió unir la investigación a su implicación clínica. La compañía nunca puso un anuncio en un periódico ni en una radio, nuestros anuncios estaban en los trabajos científicos publicados en Nature o en Science, y ese era nuestro marketing. Al igual que en la fundación, allí íbamos desde la concepción de la idea, a la demostración científica, la publicación, el estudio clínico que funcionaba y la comercialización. Nunca se buscó el dinero en primer lugar, sino ser excelentes para mejorar la práctica clínica para la paciente.

— Habla de la importancia de la transferencia entre la investigación y la parte clínica. ¿Dónde se debe investigar para que esto prolifere?

— Esa es la pregunta que yo me hice cuando Igenomix fue adquirida por Vitrolife. Pensé que debería hacerse en un lugar en el que todo el pipeline esté preparado. Si se hace solo en la universidad, no se traslada; si se hace en la empresa privada únicamente, puede tener connotaciones de conflicto de interés y, además, nunca se puede profundizar en la investigación como se quisiera. Lo que hemos creado en la Fundación Carlos Simón ha tratado de tomar lo mejor de la academia y la empresa. El método científico, su prueba científica y las publicaciones. Y, por otro lado, la parte de un negocio que lo que pretende es trasladar esto posteriormente.

Aquí tenemos a personas que empiezan haciendo su tesis doctoral y que, si lo que hacen es sólido, continúan con una trayectoria posdoctoral e investigando. Así, tras diez años, todo eso se ha solidificado en una compañía en la que el investigador o investigadora pasa a la dirección científica y tiene acciones de la compañía.

- Marga Ferrer

— ¿Cómo valora la transferencia tecnológica en la Comunitat Valenciana y en España?

— El ecosistema es muy confuso. Tenemos lo que se llama el valle de la muerte en medio y lo que aquí hacemos es tratar de hacer de puente. Habitualmente, hay unos lugares en los que se crea conocimiento. Muchas veces las patentes se quedan ahí, hasta que alguien las ve. Y, por otra parte, los centros que producen empresas solo producen una, y ya está, y no hay mucha evidencia científica. Por lo menos en mi campo, hay empresas que se crean y que han tenido una idea genial, pero no tienen detrás una publicación científica. Esos dos mundos están separados. El concepto de la fundación es unir ambos mundos con una muy buena base científica. Lo que pasa es que el esfuerzo es enorme, porque vamos de cero a cien. Mi objetivo es que esto sea sostenible y que la fundación tome un 3% o un 4% de cada empresa para que, si obtiene beneficios, se revierta de nuevo. No hay nadie mejor que quien ha creado algo para trasladarlo a la clínica.

— Usted se marchó a EEUU para formarse como investigador. ¿Es fundamental salir fuera de España para volver?

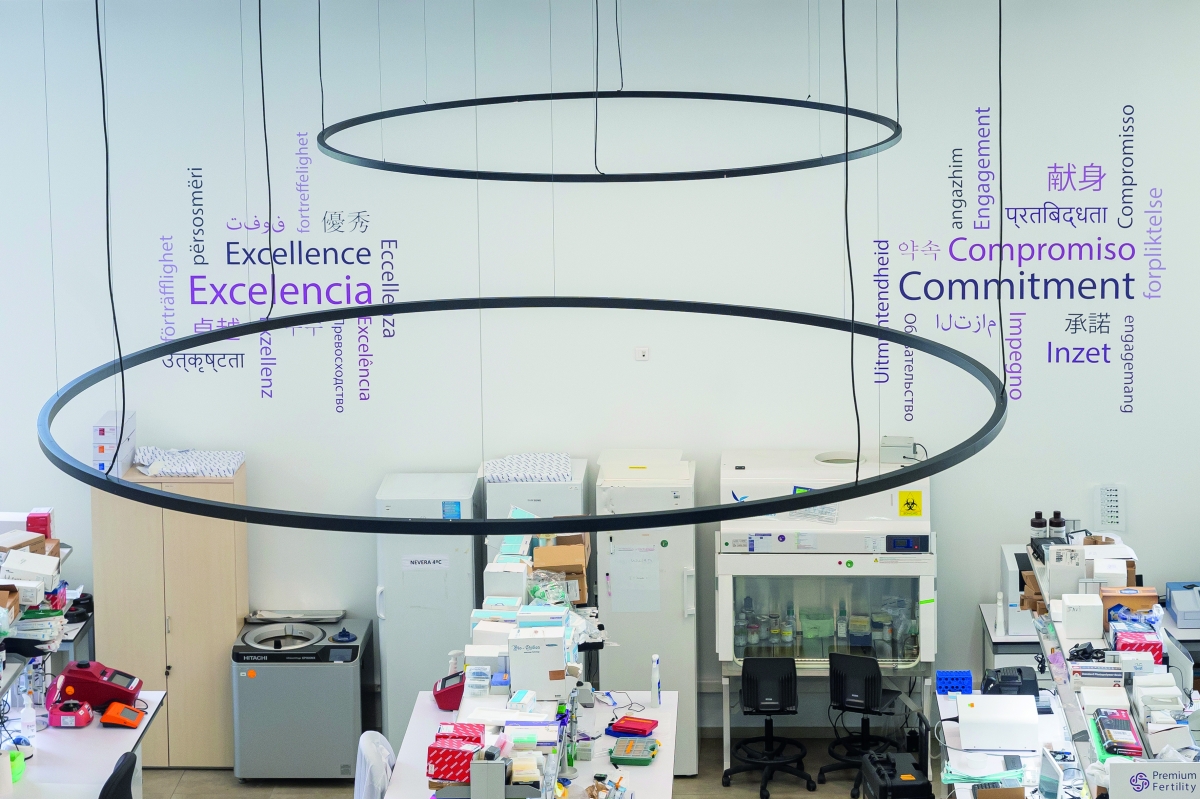

— Es fundamental. Es un requisito que le pongo a la gente que está aquí. Vas a ver que, en las paredes, pone commitment and excelent. El primer compromiso, al acabar la tesis doctoral, es que, si quieres seguir aquí, te voy a mandar al departamento o centro fuera de España que considero que va a ser el más adecuado para tu carrera y que, por supuesto, te guste. Te lo financio y, dentro de dos o tres años, traerás aire nuevo y tendrás tu sitio para volver. Pero es fundamental salir y ver otros mundos. Que corra el aire. Yo mismo soy profesor en Harvard y voy cada dos meses a Estados Unidos. Ya no solo atendiendo conferencias, sino para estar allí y ver lo nuevo. Es fundamental estar vertebrados en la red que te aporta el conocimiento y que, en estos momentos, para mí, es Estados Unidos.

— ¿Siempre pensó que debía montar esta fundación en València?

— Pensé en montarla en EEUU, pero consideré que debía hacerlo en mi tierra con este modelo, aun sabiendo que no iba a ser fácil. No tenemos tradición científica, pero es una oportunidad también para crearla y que la gente se dé cuenta de que, cuando invertimos en ciencia, invertimos en el futuro. Mi campo es una gota en el océano pero, con otros muchos campos, se podría crear un hub como el que existe en Silicon Valley o en Harvard-Boston. Para crear esto, hace falta mucho. No solo hablamos de implicación del Gobierno, sino de un cambio de mente de la sociedad. Ser científico en España tiene el mismo brillo social que ser torero en Londres. Tú eres científico en Oxford, Cambridge o en EEUU y esto significa algo, empezando por el salario.

- Marga Ferrer

— ¿Cómo avanzar en el modelo educativo español en salud?

— La educación que aquí se da es muy razonable. Yo doy clase en la Facultad de Medicina. Los estudiantes que tenemos entran con una nota de corte altísima. Se va progresando a nivel docente, pero es en la parte científica donde nos queda por dar un empujón. Hay muchas costuras que debemos estirar, porque no podemos no tener una universidad española en las top 10 del mundo.

— ¿Se respira en el alumnado de Medicina de la universidad española la vocación de la parte clínica y la investigación?

— No, y en la residencia tampoco se potencia esto. Está comenzando, tímidamente. La formación clínica la adquieres en la residencia, pero, para la investigación básica, me tuve que ir a Stanford para aprender a ser investigador. En EEUU tienes cuatro o cinco años de formación clínica y dos años de formación básica. Pero esto no se está haciendo aquí, porque se está priorizando la asistencia. Los salarios de los médicos son absolutamente vergonzosos para las jornadas y la responsabilidad que tienen. El sistema público no lo acabo de entender.

España es el país perfecto para ser paciente, pero no para ser médico. A diferencia de EEUU, que es el país perfecto para ser médico, pero no paciente. Tiene que haber una situación entre medias, pero, si en la formación clínica se diera un tiempo para esta parte básica, sería clave. La figura del clínico investigador es rarísima en España. La clínica son protocolos que hemos aprendido, pero estos tienen que mejorarse. Y la forma de hacerlo es con la investigación.

— ¿Se perciben los cambios que el actual Consell ha hecho en la parte de investigación?

— Estoy en la Fundación Incliva y se ha estabilizado al personal. Pero es que esto son niveles mínimos. Lo que hay que hacer es destinar dinero a investigación desde la parte pública. Aquí tan solo el 1,2% del PIB tiene este destino, cuando en Europa se llega, en algunos países, al 4%, y en EEUU, al 5%. En primer lugar, hay que creérselo. Si tú te crees algo, inviertes en eso. Entiendo que, para los que toman decisiones, todo debe ser muy importante. Pero, desde mi punto de vista, el país que no invierte en investigación no invierte en su futuro. ¿Qué nos salvó de la pandemia? No nos salvó ningún cuento, sino una vacuna en tiempo récord. Y eso ocurre porque había investigación básica y pudieron hacerlo los que habían invertido.

- Marga Ferrer

— En la pandemia hubo una revalorización de la investigación en la sociedad. ¿Esto se ha olvidado?

— Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. A la vez que muchos entendimos que pudimos pasar la pandemia porque se creó una vacuna de ARN nueva que lo hizo posible —y se le dio el premio Nobel—, se creó una tendencia paralela de que había que tomar lejía para curar la covid. Es falta de educación y de no pensar que, si no vamos de mano de la ciencia, no vamos a ningún sitio. Pones algo connatural y triunfa, pero lo natural es lo que estamos haciendo actualmente. Tenemos una mayor esperanza de vida y de salud. Hemos pasado de lo natural a ayudarnos con la ciencia. Estamos viviendo más, mejor y cuando tienes una enfermedad de verdad vas a tu médico, a un hospital. Pero solo cuando hay un arraigo claro de la investigación, esto está resuelto.

— ¿Cómo pueden afectar las decisiones de Donald Trump a la investigación en las universidades de Estados Unidos?

— Que le haya quitado dos mil millones Trump, a Harvard le da igual, porque allí son muy sólidos. Tienen otra estructura, porque la filantropía es fundamental. Cuando la gente paga sus impuestos, puede decidir que vayan a una universidad. Harvard no depende del gobernante de turno. Sin embargo, aquí, no está permitida la filantropía. Puedes donar a una universidad, pero luego tienes que pagar tus tasas, y las universidades dependen de los gobiernos y el gobierno depende de quién esté allí.

Allí, cuando aplicas a una ayuda competitiva es en dos momentos concretos del año y es un programa estándar que lleva más de un siglo en marcha. A diferencia de España, que cada día sacan un nombre y son un mareo, por cuatro chavos, que nos tienen a todos locos. Al final, esto genera un efecto llamada a los científicos del mundo, incluido yo. Se trata de llevar a gente a EEUU que hace un trabajo para ellos, y eso es un imán de talento, algo que Trump está cortando.

— Mientras, en España el talento sanitario se va.

— La gente se va fuera, no solo por la atracción científica, sino por los salarios. Los médicos se están yendo a Europa, e incluso a Marruecos, porque les pagan más que aquí. Con la Fundación Carlos Simón intentamos evitar la pérdida de cerebros permitiendo que una persona, cuando acaba su tesis, pueda continuar. Se trata de crear un ecosistema en el que el investigador solo tiene que investigar.

También se puede retener el talento subiendo el salario de los médicos en la parte pública. ¿Por qué la presidenta de Red Eléctrica cobra medio millón al año y un médico 40.000? No es que piense que los médicos seamos los reyes de la creación, pero sí que lo que hacemos es

lo suficientemente importante para que el salario esté acompasado.

- Marga Ferrer

— ¿Cómo está, en la sanidad pública, el área de reproducción?

— En la parte pública, lo que hacen, lógicamente, es priorizar las causas más importantes de muerte. La oncología está muy bien o la cardiología. Lo que no se prioriza son las que no matan y, por lo tanto, la reproducción no está priorizada. Puedes tener un tratamiento en un hospital, pero estarás dos años en lista de espera y las técnicas no van a ser las últimas. Los médicos que trabajan allí lo hacen lo mejor que pueden, pero no existe ni la donación de ovocitos ni el diagnóstico preimplantatorio, por ejemplo. No disponen de técnicas que son fundamentales para dar el mejor tratamiento, en términos de resultados, a tus pacientes. Por eso, se han creado centros privados como el IVI. Porque, al final, cuando una mujer quiere tener hijos, es la llamada más potente que existe.

— Al margen de las compañías que están en marcha en la fundación, ¿qué otras investigaciones están por salir?

— En la hoja de ruta tenemos, por ejemplo, el estreptococo. Cuando una señora va a dar a luz se le hace una prueba cuatro semanas antes y, si da positivo, hay que darle penicilina porque, si no, no puede dar el parto vaginal, ya que podría tener el niño una neumonía y morir. Hemos creado un point of care, como si fuera una prueba de embarazo porque, a veces, el día del parto no se sabía si se había hecho la prueba o no. Un test que da resultados inmediatos.

Por otro lado, tenemos en mente los miomas. Se trata de una tumoración que ocurre en el 70% de las mujeres. Es un bulto en el útero que suele ser benigno, pero uno entre 349 lleva oculto un sarcoma. Si operamos por laparoscopia, como lo tenemos que sacar a través del ombligo, el peligro es diseminar un cáncer que mate a la paciente. De hecho, esto pasó en Harvard y fue portada en el New York Times, y la FDA ha prohibido las laparoscopias para miomas. Ahora, en EEUU vuelven a abrir la barriga y son varios días de hospitalización. Hemos desarrollado un test que, a través de la sangre, antes de la intervención, podemos decir si es benigno o hay un sarcoma oculto y hay que operarlo como un cáncer máximo.

- Marga Ferrer

— ¿Es fácil encontrar inversión para estos proyectos?

— Cuando hacemos la empresa se le da opción a los inversores. Yo, por supuesto, invierto, en primer lugar, porque me lo creo. Mientras, la financiación competitiva para la investigación es lenta. Si la obtienes, el proceso dura un año y, cuando empieza a llegar el dinero, vas con año y medio de retraso, y si alguien publica antes que tú, estás fuera. Por eso, este modelo de tener nuestro propio músculo financiero es clave. Si yo hoy decido algo, mañana empiezo a pedir y, si me llega, bien. Si no, lo he hecho porque creo en ello.

En el caso de las empresas, existe un mundo. Desde las ayudas Torres Quevedo para contratar hasta los EIC europeos, que te financian millones a fondo perdido. Ahí existe un ecosistema distinto pero, para que llegue, tiene que estar la investigación previa. Y para esto, es lento y el dinero es insuficiente. Como investigador consolidado, la mejor ayuda que puedo pedir son 250.000 para tres o cuatro años. En EEUU te dan un millón o dos para dos años, porque la investigación, si se hace bien, es cara. Con este modelo de la fundación trato de suplir, en términos de tiempo y fortaleza, las investigaciones que tenemos.

— ¿Qué otras acciones tiene la fundación?

— Los pilares son investigación básica, traslación clínica y educación. La educación para las siguientes generaciones es fundamental. Y dentro de la educación está la reglada. Desde un máster de genética por la UV a nuestros cursos propios. También cursos de verano para jóvenes investigadores, que los tenemos llenos, y viene gente de todo el mundo, de entre dieciocho y ventidós años. También he escrito a mis colegas de diferentes países y la idea es mentorizar a los jóvenes en su carrera investigadora para que puedan beneficiarse de nuestra experiencia. Es un programa internacional en el que nadie cobra ni paga.

— ¿Cómo se puede convertir Valencia en un hub de innovación?

— No hay fórmula rápida. Al lado de nuestra sede están compañías como Igenomix o Juno, lo que constituye un hub de genética. Así que te contestaría que gota a gota y con iniciativas privadas. Si el Gobierno lo apoyara estaría bien, pero yo estoy muy desencantado con esto. Desde la ilusión personal y la iniciativa, creo que nuestro modelo puede mejorar la vida de las personas. Porque, ¿qué hay más importante que la salud?

- Marga Ferrer

De la implantación embrionaria al síndrome de Asherman

En su reto de impulsar un hub de compañías vinculadas a la reproducción y la salud, la fundación ya ha dado a luz varias empresas. «Aunque de cada diez proyectos que empiezan solo uno acaba, el que termina produce empresas, fundaciones y fórmulas para avanzar», recalca el investigador, que nació el Día de la Mujer como antesala de todo lo que vendría después. Al calor de la fundación, sus investigadores han publicado un centenar de papers en las revistas más prestigiosas, que son la base de sus compañías, y más de cuarenta tesis dirigidas por el catedrático llenan las estanterías de su despacho.

Los retos de investigación de la Fundación Carlos Simón empiezan cuando el embrión se implanta en el útero de la madre, un momento crítico que «se puede modificar y mejorar». Para ello, han creado Premium Fertility, compañía inmersa en el desarrollo de un equipo que permite una inyección del embrión automatizada para aumentar la eficacia, paso que ahora se hace manualmente. «Ahí es donde ocurren la mayoría de los problemas en la reproducción», explica Simón.

Otra de las empresas lanzadas es iPremom, enfocada en el desarrollo de pruebas moleculares para el diagnóstico temprano de enfermedades gestacionales y que, actualmente, trabaja en el diagnóstico precoz de la preeclampsia. Para ello, han creado un sistema que, al obtener sangre, permite saber si es posible desarrollar una preeclampsia severa antes de la semana 34 o no. «Esta enfermedad ocurre a pacientes en el segundo o tercer trimestre, en los que la tensión arterial les sube muchísimo y hay que hacer una cesárea urgente, porque si no, la paciente va a tener serios problemas, incluso convulsiones o muerte, al igual que el niño», señala.

También han desarrollado un tratamiento del Síndrome de Asherman. «Después de un parto o un aborto, puede producirse un infección, las paredes del útero se pegan y la mujer se queda sin regla y no puede tener más hijos», explica el investigador. Para ello, han creado una terapia celular en la que movilizan la médula ósea de la mujer con una inyección, obtienen un tipo de células específicas y las introducen a través de la arteria uterina, con lo que logran que el endometrio vuelva a regenerarse.

Para su expansión, van a poner en marcha una clínica de Asherman en cada continente. La primera, a finales de año en Madrid. «Las pacientes vendrán allí y cuando se curen se les remitirá a las clínicas de fertilidad, donde podrán recibir su tratamiento. Es un proyecto en el que llevamos más de diez años de desarrollo», apunta Simón.

* Este artículo se publicó originalmente en el número 127 (junio 2025) de la revista Plaza