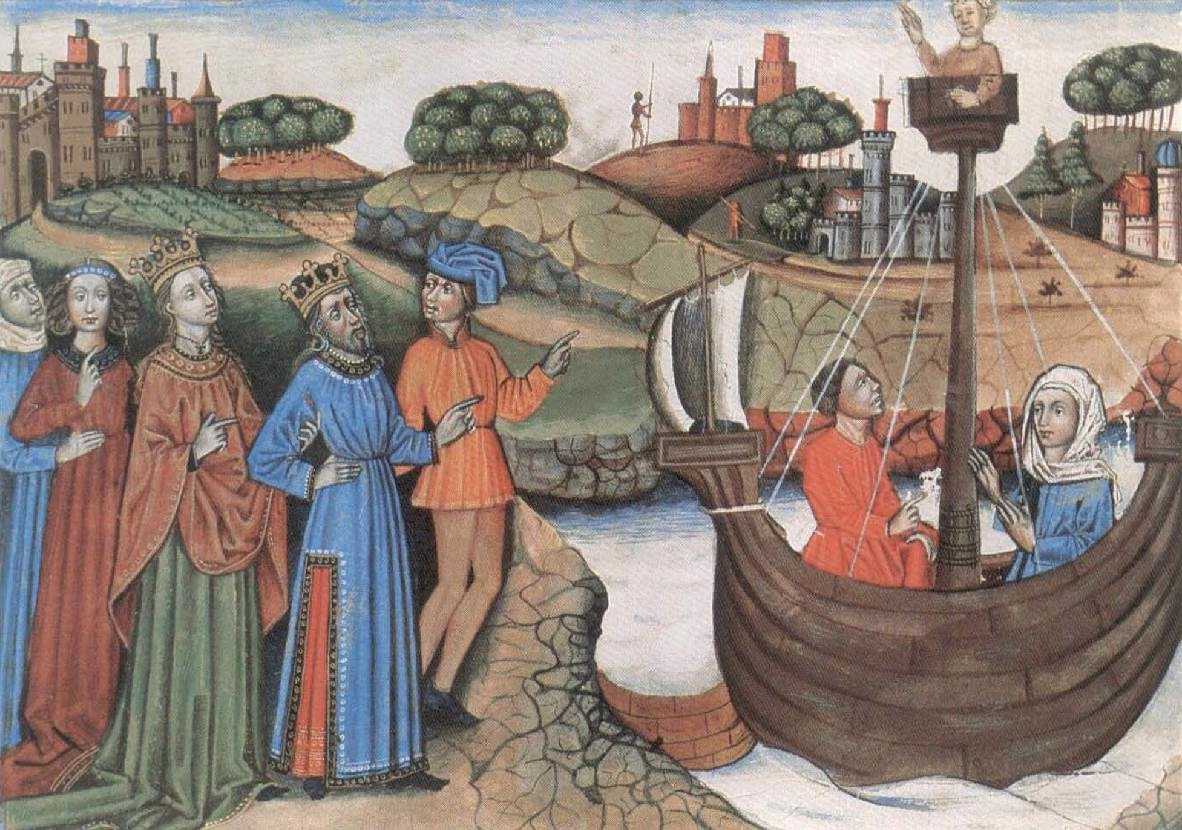

VALÈNCIA. Es un fenómeno tan antiguo como el libro. En la Edad Media, los amanuenses completaban sus escritos con llamativas iluminaciones en las que decoraban alguna letra o ilustraban un pasaje de aquello que estaban contando. De este modo, El conde Lucanor no solo era un compendio de sabiduría para jóvenes, sino que era el elemento de distinción de la clase que ostentaba el poder. Igual con Los milagros de Nuestra Señora, de Berceo. Igual con El caballero Zifar, del que conservamos únicamente dos ejemplares manuscritos, uno en la Biblioteca Nacional de Madrid y otro en la Biblioteca Nacional de Francia, este último con 242 imágenes en tan solo 192 hojas.

Cada códice era un objeto precioso, tanto por el trabajo que conllevaba producir uno como por el resultado magnífico que se obtenía: escritos a mano, forrados en piel para su mejor conservación y con diversos dibujos para amenizar los trabajos del lector. Las imprentas no dudaron en diseñar planchas para incluir en sus obras esas imágenes que en otro tiempo acompañaban al texto con pan de oro, azul celeste y frases enigmáticas. Pero la imprenta estaba pensada para producir más y abaratar costes, de modo que aquellas ilustraciones dejaron de ser el sello distintivo.

Ocurrió algo parecido con la revolución del mercado editorial en el siglo XIX. Alrededor de 1836, el publicista y periodista Émile de Girardin proyectó un diario en el que el tamaño de las letras se redujera, la calidad del papel bajara, multiplicara las tiradas diarias y fuera sufragado mediante la publicidad inserta en sus páginas. Había nacido el periódico moderno, integrado en la dinámica de la oferta y la demanda, donde los contenidos, las firmas y los titulares competían por los clientes, y donde la literatura (la novela de folletín, por ejemplo) servía de reclamo más para vender más ejemplares.

La industria del libro calcó este modelo. Nació así el libro de tamaño reducido cuya fórmula buscaba mayor abaratamiento, mayor cantidad de producción y mayor difusión: cada libro contenía el mínimo número de páginas posible, y cada página contenía el máximo número de caracteres posible. No obstante, no era todo tan rudimentario ni tan feo. Dibujantes o ilustradores como Gustave Doré o Alexandre de Bar acompañaron a las grandes narraciones de Alexandre Dumas, Jules Verne o Eugène Sue con sus evocadoras imágenes. También viñetistas como André Gill u Honoré Daumier o litógrafos como Charles Philipon llenaron periódicos, semanarios y revistas de sátira política con imágenes chuscas, ácidas y “peligrosas”. Sumaron significados entre la imagen y la palabra, y sobre todo y abrieron un nuevo canal de comunicación y opinión política que dura hasta la actualidad.

Los clásicos reviven

Federico García Lorca supo contar su imaginería gitana y andaluza tanto en verso como en dibujo. Junto a las publicaciones del Romancero gitano (1928), Poemas del cante jondo (1921) o Poeta en Nueva York (1930) expuso unas ilustraciones con temas que recogería en sus libros, y que han devenido igualmente famosas. Porque Lorca es inagotable, este mismo año un grupo de ilustradores lanzó un crowfunding para editar de nuevo el Romancero gitano (Mil Coeditores, 2017) esta vez con más de doscientas ilustraciones. El resultado fue espectacular: habían cifrado en 3.500 euros la viabilidad de su proyecto y recaudaron más de 26.500. La maravilla lorquiana reside en que es capaz de soportar numerosos formatos y numerosas disciplinas (él mismo las cultivaba), tantas lecturas como miradas, y tantos tiempos que su genialidad llega hasta nuestros días. Su mito y su fascinación no dejan de aumentar en España y en el mundo.

Otros proyectos han sido igualmente exitosos. Tià Zanoguera iluminó El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad (Random House, 2015), esa maravilla terrorífica que narraba las profundidades del Congo belga, las atrocidades de los colonizadores y la locura del señor Kurtz. Tambien para Random House (2016), Tià Zanoguera participó en una reedición ilustrada de El rey Lear, de William Shakespeare, en versión bilingüe.

¿A qué se debe este renacido interés por el libro ilustrado? El horizonte, un tanto apocalíptico, apuntaba a que el libro digital arrasaría con el modelo de negocio y de creación basado en el libro físico. Al igual que en anteriores revoluciones, lo digital ofrecía un coste de producción mucho más bajo y una difusión instantánea a cualquier rincón del mundo que dispusiera de wi-fi.

Llevamos años haciendo seguimientos y balances y, de momento, lo intangible y tecnológico no ha barrido ni editoriales ni librerías ni lectores nostálgicos. Es más, el revulsivo de la literatura ilustrada en todo el mundo (desde cómics hasta los clásicos ilustrados) nos está hablando precisamente de lo contrario: asistimos desde hace pocos años al progresivo prestigio (de nuevo) del papel, de la ilustración, del diseño y, en definitiva, del objeto-libro, no solo como soporte de una literatura magnífica, sino como continente magnífico en sí mismo.

Paula Bonet ilustró de manera magistral Tirant lo Blanch (Drassana, 2016). Sus dibujos no reducen ni caricaturizan una obra monumental, sino que acrecientan el imaginario sobre ella. El contagio de discursos, gráfico y literario, ofrecen una serie de estímulos a nuevos lectores que los grandes clásicos han sabido aprovechar para permanecer en tiempos de vorágine y revolución cultural. Los editores valencianos de Media Vaca fueron pioneros en esta apuesta por el libro objeto, por el diseño y por los textos cuidados. No buscan una producción masiva, sino consolidarse como una editorial excelente. Sus títulos son impagables: 100 Greguerías ilustradas (2000), de Ramón Gómez de la Serna, con dibujos a cargo de César Fernández Arias; Crímenes ejemplares (2001), de Max Aub; o Garra a la guerra, de Gloria Fuertes (2002) con imágenes de Sean Mackaoui, antes de que Gloria Fuertes fuera tan celebrada en el año de su centenario, con (por ejemplo) Geografía humana y otros poemas (Nórdica, 2017) ilustrado por Noemí Villamuza.

Los clásicos han sido siempre un gancho extraordinario. La terrible historia de Esmeralda y Quasimodo, narrada en Nuestra Señora de París por Víctor Hugo, fue ilustrada por Benjamín Lacombe (Edelvives, 2013) en una edición preciosa. Porque los clásicos no son solo textos. Eso lo sabe bien Fernando Vicente, el ilustrador que ha sabido hacer dialogar a sus imágenes con Cumbres borrascosas (Tres Hermanas, 2016) de Emily Brontë, Alicia a través del espejo (Nórdica, 2016) de Lewis Carroll, Drácula (Reino de Cordelia, 2014) de Bram Stoker o Mansfield Park (Galaxia Gutenberg, 2014) de Jane Austen. O lo saben bien quienes se dedican a editar literatura para niños y sacan obras tan cuidadas como las del Quijote o las de Gabriela Mistral para Diego Pun Ediciones, o La niña de Guatemala de José Martí ilustrada por Paulina Barraza (Amanuense, 2014).

Camino de convertirse en clásico van Los girasoles ciegos (Anagrama, 2004) de Alberto Méndez. Fue su única novela y recibió el Premio Nacional de Narrativa a título póstumo. La película de José Luis Cuerda (2008), con guión escrito a cuatro manos con Rafael Azcona, gozó de igual éxito que la obra literaria. Ahora llega la versión ilustrada por Gianluigi Toccafondo (Contempla, 2017), en una edición que acrecienta los significados de la obra literaria, para demostrar una vez más que escritura y dibujo (y cine) son una combinación fantástica cuando las historias trascienden la mera actualidad. Cuando no se agotan en un solo discurso.