VALÈNCIA. Nunca termina; cuando despertamos, la barbarie todavía estaba allí. Tenía forma de niños gritando, de polvo en suspensión de los escombros, de levantamiento, de perro famélico, de sangre en el asfalto, de cadáveres amontonados, de sonrisa de verdugo, de risa de tirano, de llamarada en el horizonte, de ejército de hombres entrando a un pueblo, de madres escondiendo a sus hijas, de hogar violado, de cuerpos fragmentados, de tímpanos sangrantes. La guerra es una constante fácil de calcular: en la ecuación siempre entra el dinero, la codicia, el poder y el sadismo. Porque la guerra es un campo abonado para los sádicos, para monstruos que ven en ella una oportunidad maravillosa para sacudirse de encima las normas y los límites que habitualmente los constriñen. Monstruos, eso sí, que se cuentan por miles, y que suelen tener nombre de varón. Por si fuera poco, la guerra, cuando te alcanza, ya no te suele abandonar: te sigue, te acosa, te acompaña incluso cuando dejas atrás los bombardeos. La guerra persigue a quien huye de Siria en forma de vejaciones por el camino, de torturas, de secuestros, de violaciones, de explotación. La guerra se instala contigo en el campo de refugiados, y parasita y debilita tus oportunidades en tu nuevo país. Cuando la guerra cierra sus fauces sobre una presa, la herida es profunda, y no cura bien.

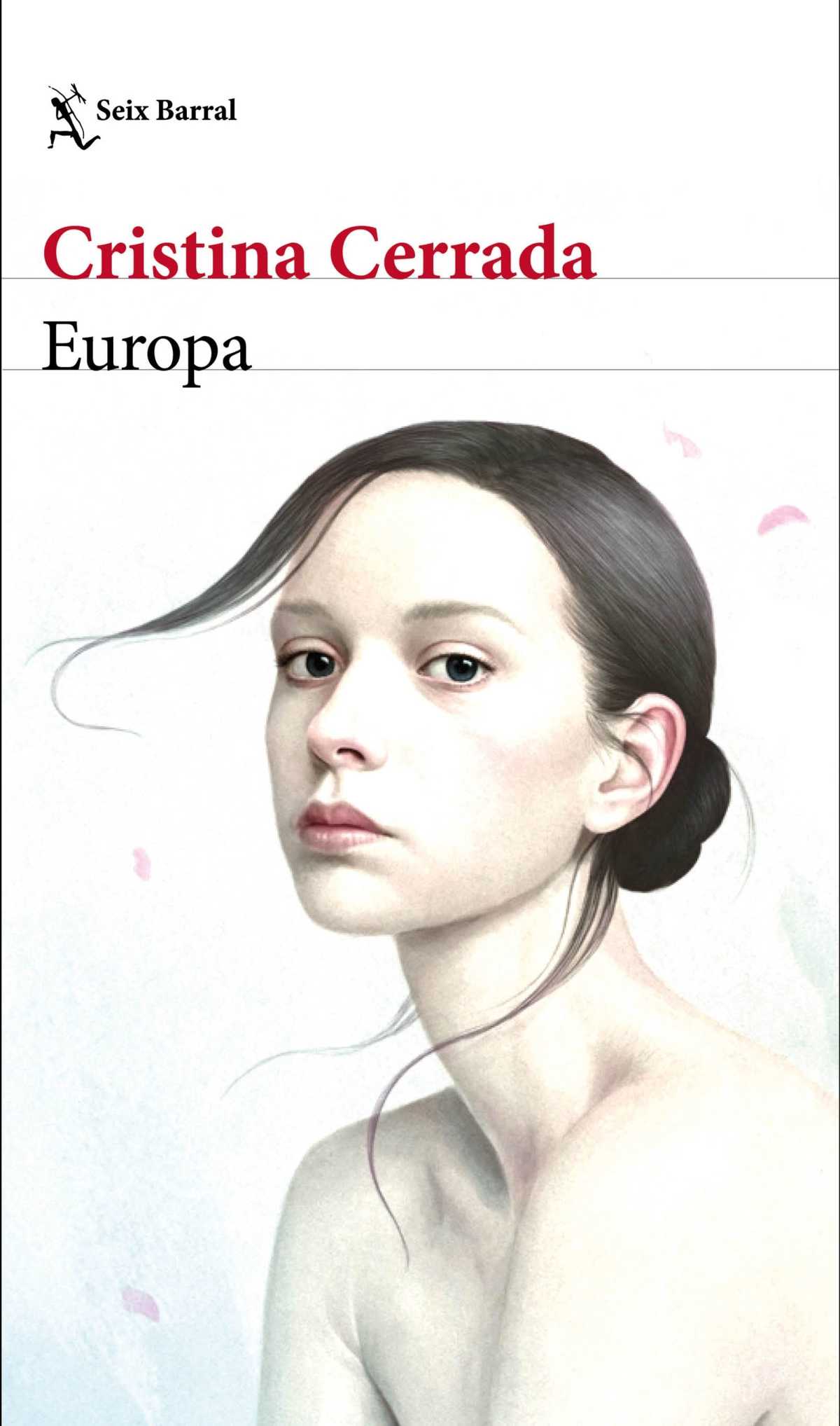

En Europa conocemos de maravilla todo esto, llevamos matándonos y matando a otros fuera de nuestras fronteras desde hace mucho, y muy bien. Quizá por eso, cuando un libro lleva por título Europa, en lugar de hacernos pensar en raptos mitológicos y en toros blancos, nos ponemos en guardia y esperamos el golpe, que en el caso de Europa, de Cristina Cerrada, llega rápido. Esta historia publicada por Seix Barral nos introduce en una familia emigrada a Europa occidental desde un este indefinido: aunque apenas se menciona ninguna nacionalidad en concreto, podemos hacernos una idea de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Los ojos de Heda, la protagonista del relato, serán los que nos muestren distintas etapas de la historia familiar: los años felices en una ciudad de su país de origen, los años menos felices de traslado de la ciudad a un pueblo -todavía en su país, todavía de una pieza-, la época universitaria de Heda, la ruptura con la inocencia, la podredumbre de la guerra carcomiendo los cimientos de su hogar, la huida, la dura y penosa aclimatación a una tierra extranjera en la que tú eres el extranjero, el tiempo de reajuste de la identidad y las tensiones con el pasado y finalmente, la inmersión en un yo nuevo, construido a partir de las ruinas de una vida anterior y de parches, remiendos y empastes conseguidos con gran esfuerzo.

En Europa conocemos de maravilla todo esto, llevamos matándonos y matando a otros fuera de nuestras fronteras desde hace mucho, y muy bien. Quizá por eso, cuando un libro lleva por título Europa, en lugar de hacernos pensar en raptos mitológicos y en toros blancos, nos ponemos en guardia y esperamos el golpe, que en el caso de Europa, de Cristina Cerrada, llega rápido. Esta historia publicada por Seix Barral nos introduce en una familia emigrada a Europa occidental desde un este indefinido: aunque apenas se menciona ninguna nacionalidad en concreto, podemos hacernos una idea de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Los ojos de Heda, la protagonista del relato, serán los que nos muestren distintas etapas de la historia familiar: los años felices en una ciudad de su país de origen, los años menos felices de traslado de la ciudad a un pueblo -todavía en su país, todavía de una pieza-, la época universitaria de Heda, la ruptura con la inocencia, la podredumbre de la guerra carcomiendo los cimientos de su hogar, la huida, la dura y penosa aclimatación a una tierra extranjera en la que tú eres el extranjero, el tiempo de reajuste de la identidad y las tensiones con el pasado y finalmente, la inmersión en un yo nuevo, construido a partir de las ruinas de una vida anterior y de parches, remiendos y empastes conseguidos con gran esfuerzo.

Cerrada logra que sintamos en nuestras propias carnes cómo el exilio rasga la vida, cómo nos arrebata una porción de nuestro ser que queda ya para siempre atrás: quien tenga una pareja inmigrante y a su consiguiente familia política cerca, sabrá que no es extraño escuchar en las comidas de los domingos aquello de que nada les sabe como en su país natal; es algo muy común cuando se echa de menos la tierra de las raíces, por contraposición a esa en la que se ha sido trasplantado. Por supuesto, cuando se juega como visitante, también adquiere una importancia capital mantener vivas la lengua y las tradiciones: ¿quién no se ha visto añorando -o incluso exaltando- algún aspecto de su cultura en el que en casa apenas reparaba en un simple viaje? Podemos llegar a imaginar hasta qué punto esta idealización es necesaria para quien ha tenido que marcharse forzosamente y no por placer: “Beben vino dulce con las galletas. […] Pasan la tarde hablando en su idioma, recordando las cosas agradables de su país. Ríen. Heda no tiene ganas de reír. Siente una especie de anestesia en el pecho, como algo que lo aletargase. […] Papá dice que echa de menos la comida, los productos del huerto, los huevos, el pan, que no es como el de aquí”. Quien quiera ahondar en este fenómeno puede consultar Barespagnol, un recorrido visual por los lugares de encuentro que crearon los españoles emigrados a Bruselas en los años setenta, obra del fotógrafo valenciano Pablo Casino.

Imagen de Barespagnol, de Pablo CasinoEn paralelo a la historia familiar seremos testigos de evolución de los cuatro miembros que la integran, y en especial del padre de la protagonista, un hombre que abandona su vida como reputado intelectual a lo largo de una senda de sacrificios entre los que se incluirá él mismo. Cada miembro de la familia tomará un camino distinto en su nueva coyuntura, desde el aislamiento hasta la lucha, pasando por la aceptación positiva o la resignación. Un abanico de opciones con sus pros y sus contras, cuatro maneras de sobrevivir al desarraigo y a su nueva condición de ciudadanos de segunda.

La guerra no tiene rostro de mujer

Con este título puso voz a las mujeres que combatieron en las filas del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial la periodista y escritora ganadora del Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexiévich. En el caso de Europa, Cristina Cerrada arroja luz sobre los horrores que padecen las mujeres en la guerra, abusos especialmente crueles debido a la violencia sexual, de la que no escapan tampoco las niñas, como las niñas nigerianas secuestradas en Chibok por Boko Haram o las niñas yazidíes raptadas por el Estado Islámico. Las mujeres siempre son más vulnerables en estos conflictos que de tener rostro, nunca sería femenino, si atendemos a cifras y estadísticas. En el libro de Cerrada algunos de estos episodios terribles se nos muestran desnudos, mientras que otros suceden fuera del encuadre: gritos, insultos, humillaciones, disparos o carreras que no alcanzamos a ver pero que sobrecogen tanto o más que una imagen clara de los hechos. Porque en la guerra el dolor está en todas partes, dentro del plano y fuera de él, en la bala, en la herida o en el recuerdo.