VALÈNCIA. “Teo es mucho más que un modelo o un soporte para mis diseños. Teo es real, único. Lo habita un sentimiento imposible de definir. Su historia, su misterio, Lo que no sé de él es tan atrapante como lo que sé. Teo es el modelo perfecto. Teo me conecta con esa oscuridad. Su piel, sus ojos, sus formas me transportan al misterio de mi pasado. Teo es mi modelo, lo encontré, voy a revelar la trama de mi historia a través de su cuerpo”. Quien así habla es la protagonista de Edha, una diseñadora de moda que, en plena crisis creativa, ha descubierto a Teo, un inmigrante irregular sin oficio ni beneficio, con el rostro y el cuerpo del muy bello Andrés Velencoso y que, mira por dónde, hace olvidar a Edha su sequía creativa, inspirándole hasta el punto de cambiar su especialidad en diseño de moda femenina para pasar a vestir hombres. Bueno, a un hombre, Teo, tras desvestirlo previamente, claro.

Edha es la primera serie argentina producida por Netflix y, hay que decirlo, no les ha salido muy bien. La serie es mala, no nos vamos a engañar, aunque su falta de verosimilitud y sus excesos la hacen candidata a eso que llamamos un placer culpable. Producida y dirigida por Daniel Burman, bastante alejado de la calidad de films suyos como El abrazo partido (2003) o Esperando al mesías (2000), es una mezcla confusa de thriller y culebrón ambientada en el mundo de la alta costura. Tiene algunos puntos de interés, como la trama que vincula la alta moda con los talleres clandestinos denunciando la precariedad laboral y la explotación sobre la que se sustenta un mundo frívolo y muy lucrativo. El problema es que la parte culebronesca, centrada en las idas y venidas de la rica y pija familia de Edha, acaban opacándola.

El otro punto de interés de la serie es la inversión de roles entre las figuras femeninas y masculinas que hemos descrito antes. Aquí, en vez de creador y musa, esa dupla tan trillada y, desde el punto de vista femenino y feminista, tan molesta y estéril, tenemos a una creadora y su muso. Que sí, que muso no existe, lo sabemos, porque resulta que no ha hecho falta esa palabra en nuestra historia cultural. La segunda acepción del diccionario de la RAE de la palabra musa dice: “inspiración del artista y escritor”, y aquí el masculino, mal que le pese a la RAE, cobra todo su sentido excluyente: solo ha habido creadores y musas y nunca lo contrario (en realidad, creadoras ha habido muchas y desde siempre, otra cosa es que hayan podido desarrollar sus talentos y que su obra y su memoria no nos hayan llegado por motivos de sobra conocidos).

Durante siglos, los artistas masculinos han expresado su deseo a través del arte. El hombre ha sido el creador, el sujeto y el espectador, mientras la mujer ha sido la musa, el objeto, el espectáculo. Entre otros, lo han explicado de maravilla John Berger para el arte y Laura Mulvey para el cine. Desde siempre, los hombres han pintado, esculpido, fotografiado y filmado cuerpos y rostros de mujer, vestida y, gran parte de las veces, desnuda. Pero las mujeres creadoras no han hecho lo propio con los hombres. He aquí que el deseo heterosexual femenino, por lo menos a través de las prácticas artísticas, no se expresa de ese modo. Las mujeres artistas no se dedican a pintar o fotografiar hombres bellos. Eso no quiere decir que el cuerpo masculino, aunque lo haya hecho a través de producciones realizadas por hombres, no se haya ofrecido como objeto sexual y de contemplación a la mirada femenina. Por supuesto que eso ha sucedido, aunque no en la pintura o la escultura, sino en los medios de comunicación de masas como el cine y la televisión. Y es que el público femenino es numeroso, cuenta como audiencia y consume.

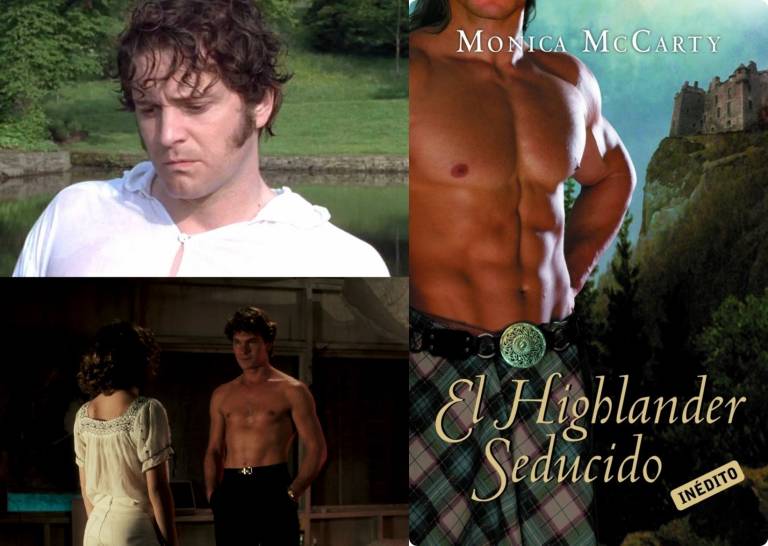

En la historia del cine, tal vez el primer actor que se ofrece claramente como objeto de deseo a la mirada femenina es Rodolfo Valentino. En sus películas, su cuerpo es tratado como el de las actrices de la época y mostrado reiteradamente con clara intención erótica. No suelen faltar escenas en la que vemos con todo detalle el ritual de vestirse y desvestirse, acicalarse y engalanarse, convirtiendo su imagen en fetiche, como en Sangre y arena (Blood and sand, Fred Niblo, 1922) o en El hijo del caíd (The son of the Sheik, George Fitzmaurice, 1926). Luego le han seguido unos cuántos, como ese recordado Darcy (inolvidable Colin Firth) con la camisa empapada de la serie de la BBC Orgullo y prejuicio (1995), que ha quedado como representación canónica del personaje. Una imagen erótica que puede que soñara Jane Austen, quién sabe, pero que desde luego no está en la novela original. O el Patrick Swayze de Dirty Dancing (Emile Ardoline, 1987,con guion de Eleanor Bergstein), cuya misión principal es bailar sensualmente y ser mirado y deseado por Baby, la protagonista, y por la audiencia femenina. Con eso ya cumple, no tiene que hacer nada más; de hecho, él es el objeto y ella es el sujeto de la acción y quien acaba resolviéndolo todo. Y qué decir de esas arrebatadas portadas de novelas románticas subgénero highlander romance o scottish romance, con apuestos escoceses luciendo torso y vestidos solo con un kilt.

En realidad, el arte ha proporcionado una insuperable coartada a la expresión del deseo heterosexual masculino. Con la mujer aprisionada en el lugar de la musa y al servicio del genio masculino, señores escritores o pintores o cineastas han construido las representaciones femeninas que forman nuestro imaginario y que determinan cómo han de ser las mujeres (también los hombres, pero eso escapa del tema de este artículo). Además de todas las obras culturales donde la mujer es objeto y espectáculo (el hombre crea y mira y la mujer es mirada), existen infinidad de relatos que cuentan esa historia. La de los creadores que sucumben, vale decir babean, frente a bellas y jóvenes damas a las que convierten o quieren convertir en sus modelos, pero sobre todo en sus amantes. Todo ello suele aparecer envuelto en más o menos profundas reflexiones en torno a la belleza inalcanzable y la búsqueda de la verdad (desnuda, por supuesto), la juventud perdida y el paso del tiempo, reflexiones que enmascaran la necesidad de demostrar la virilidad y un vigor quizás perdidos y, por supuesto, el deseo de acostarse con el objeto de inspiración. La bella mentirosa (La belle noiseuse, Jacques Rivette, 1991) sería un buen ejemplo de este tipo de relatos.

La sorpresa que ofrece Edha, producida y dirigida por un hombre y escrita por tres hombres y dos mujeres, es el modo en que se plantea algo parecido a esto cambiando los papeles. Y es que a veces las series malas tienen su interés. Entre Edha y Teo hay diferencia de clase pero no de edad, sin embargo la caracterización hace que la protagonista (Juana Viale), aunque no lo es ni en la realidad ni en la ficción, parezca mayor que él (en la serie, él tiene 35 y ella 32), algo totalmente deliberado y coherente con el planteamiento. Va vestida de oscuro, con prendas que, salvo en momentos muy concretos, ocultan la forma de su cuerpo; mantiene un gesto severo y no sonríe. Toda ella expresa represión y distanciamiento. Cuando aparece Teo, con la desarmante fotogenia de Velencoso, el deseo se impone, y lo refleja en las imágenes a través de la mirada y narrativamente utilizando el cliché del creador y la musa con los roles invertidos. Toda esa palabrería en torno al misterio, la oscuridad y el pasado que recogíamos al principio del artículo, las dice la monocorde y pesadísima voz en off de la diseñadora mientras vemos cómo va probando telas y ropajes en el cuerpo de Teo, es decir, mientras va creando su obra y tapando su auténtico impulso, el sexual. Aunque lo esconde por poco tiempo, que aquí no hay mucha disquisición en torno a la belleza y el paso del tiempo y la verdad y tal y tal. En el siguiente capítulo le oímos decir: “Con Teo me cuesta mantener mi máscara, me desafía, me vulnera, me pone en peligro. Es un riesgo que tengo que correr para salvarme”. Ahí está. El abismo del deseo en todo su esplendor y grandeza. Va a resultar que, al final, la artista no se engaña tanto como pensábamos y sabe lo que se está jugando. Una pena que el resto de la serie no acompañe.