LA LIBRERÍA

‘Cuántos de los tuyos han muerto’, un inventario de todo lo que falta de Eduardo Ruiz Sosa

Eduardo Ruiz Sosa © Iliana Cervantes Llamas

Eduardo Ruiz Sosa © Iliana Cervantes LlamasNo existiríamos sin ella y sin embargo sigue resistiéndose a encajar en nuestras explicaciones, por eso a la muerte hay que acercarse con la certeza de que incluso ganándole la partida, perderemos

Tiene uno la sensación de que todo lo que se escribe nace de la muerte, que el compromiso con la muerte de un tiempo que no entendemos es el gran bang liminal de cualquier historia, porque la muerte no solo es el final brusco e inevitable de los peores y mejores relatos vivientes, es sobre todo un acontecimiento definitivo que se desencadena en cualquier momento, de cualquier manera: no hay forma de verla venir porque ella siempre está, como un cepo una trampa una mina antipersona en mitad del camino que más transitamos, un día sí y otro día también aterrizamos el pie despreocupados a escasos centímetros pero es solo cuando por fin ejercemos la presión suficiente cuando la cuenta regresiva llega al final y el artefacto libera su energía cósmica y voraz de agujero negro para escribir por nosotros esa frase final con la que se zanjan las últimas páginas. A veces ocurre que sentimos activarse el dispositivo, el chasquido, el clic que inicia la reacción; en otras ocasiones la desintegración es más rápida que la capacidad de comprender y nos convertimos en un recuerdo tan rápido que nadie diría siquiera que estuvimos. Cuando ya lo hemos perdido todo es cuando decimos que hemos muerto, pero todavía no tenemos la certeza de cómo eso sucede.

El tercer milenio de este calendario nuestro ya le está borrando los contornos a la muerte: quizás las cosas no son como creíamos, quizás lo que creíamos muerto todavía podría traerse de vuelta, quizás la vida antes de extinguirse del todo se esconde en los cuerpos en capas que hoy desconocemos pero ya intuimos. Más que la muerte, lo que conocemos es la ausencia. El vacío que queda donde antes había alguien. Nuestra época es la época de olvidar lo que creíamos saber del tiempo para asumir que muy probablemente el tiempo no exista. Pronto los libros de texto darán por supuestas propiedades de nuestro universo que pulverizan la lógica, relaciones antiintuitivas que aunque cueste aceptarlo ya son la base de parte de la tecnología con la que convivimos a diario. Si sobrevivirá la muerte a las revoluciones del saber que están por venir es algo que no podemos jurar -con el paso de extraños eones hasta la muerte puede morir-. Algún día repensaremos la muerte, la superaremos y hasta es posible que vaciemos de sentido el concepto. Si ese día llega, al echar la vista atrás comprenderemos que son muchos, muchísimos más los muertos que los vivos, que los muertos se encuentran hacinados en el pasado, la más monstruosa de todas las fosas comunes. Cuántos seres estarán en la muerte cuando veamos más allá de ella. El hombre y la mujer eternos vivirán por siempre, ganarán una mirada nueva, pero también habrán perdido: habrán perdido la muerte, porque cuando se juega al juego de la vida algo se pierde en todos los posibles desenlaces.

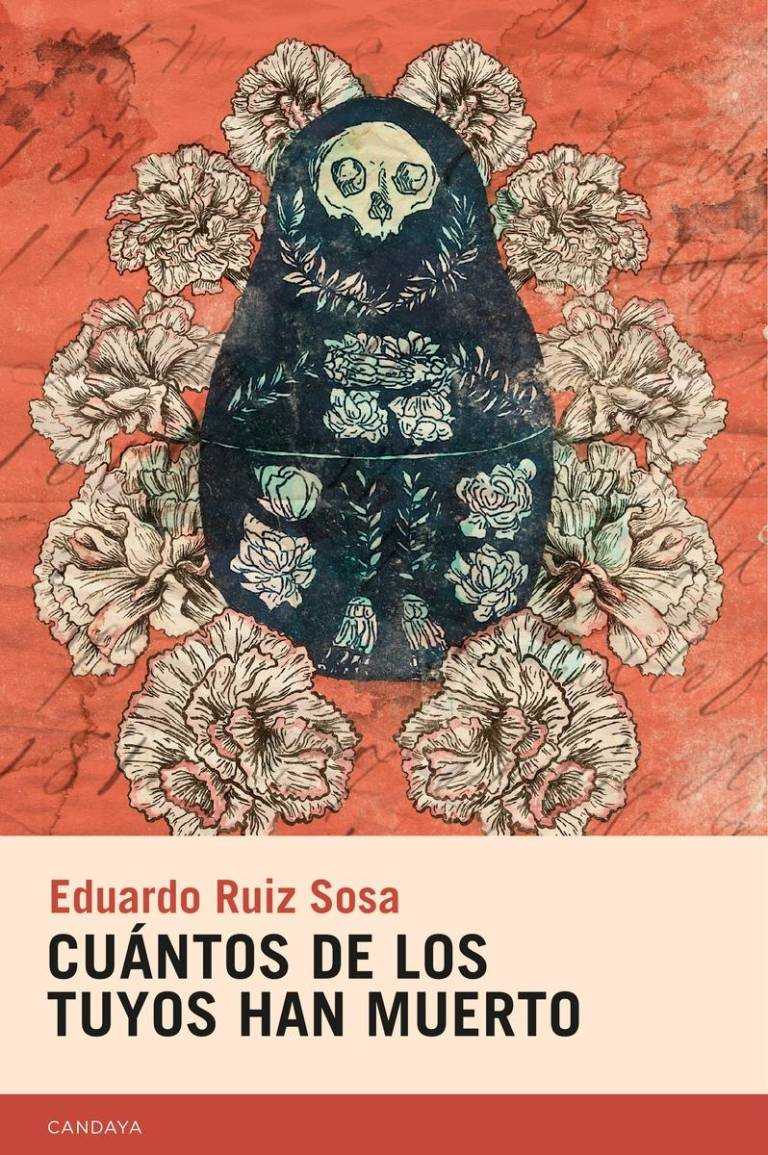

Algo siempre falta. Las personas mueren y faltan, y por eso el escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa se pregunta o nos pregunta Cuántos de los tuyos han muerto, o puede que escribiendo este libro de relatos haya querido afirmarlo, cuántos, cuántos, cuántos te faltan ya. En la vida nada está completo, la vida es un gran catálogo de incompleciones y así precisamente la ha retratado Ruiz Sosa en el volumen que edita Candaya y que funciona como aproximación narrativa al fenómeno de la extinción inidividual: el primero de los cuentos nos coge desprevenidos y nos asfixia en la ilustración terrible de lo que desaparece, en la simplificación perfecta de la confusión que genera la transformación del algo en la nada; como la anciana que lo va perdiendo todo sin remedio hasta perderse a sí misma en los demás, cada día nosotros vamos dejándonos piezas por el camino. Perdemos oportunidades, buenas ideas, horas de sueño, amistades, pelo, familiares, calidad de vida, la pareja de un calcetín, una pinza que se precipita desde el tendedero, la conexión vía wifi, el recuerdo de lo que prestamos y lo que prestamos. A veces hasta el miedo. Los personajes de Ruiz Sosa pierden constantemente, a un hermano o tres dedos, la esperanza -que nunca es lo último que se pierde, se pierden todavía muchas cosas después de que la esperanza se esfume-: en estos relatos es esencial lo que falta, ya sea una certeza o una explicación.

Lo que falta es la mano de una estatua envuelta en el misterio del anhelo y la superstición, falta la persona que la escondió, el mapa del tesoro, los deseos extraviados y el resultado de la operación. Todo eso falta en los pocos párrafos que hacen de esqueleto para un relato magistral: “Comprendí que era imposible saber qué deseo había solicitado, como parecía imposible saber dónde había ocultado la pequeña mano blanca. Pero también permanecía la duda, aun encontrando la pieza perdida, de saber si el deseo ya se había cumplido y era hora de restituir a la estatua la mano amputada o si todavía era menester aguardar, quién sabe hasta cuando [...] No escondimos el llanto, la infinita tristeza: creo que sin decirlo, sin acordar de ninguna manera ni la búsqueda de la mano ni la entrañable deducción de los deseos de nuestra madre, nos dimos cuenta de que ella era la mano perdida y nosotros, que quedábamos ahí / mancos / amputados / solos / aunque estuviéramos juntos / somos la estatua / incompleta para siempre / el deseo perdido”. Solo empezar a leer Cuántos de los tuyos han muerto es estirar el brazo para tocar la piel inquietante de la nada informe e incolora; los cuentos de Ruiz Sosa nos piden buscar el tacto del cepo de la trampa de la mina, estirar los dedos en busca del punto en que la tensión de la membrana se vence y revela que nada es como creíamos, que toda la historia de nuestra especie es la historia de la pérdida, que llegará el día en que se romperán los días y por fin seremos los dueños conscientes de eso que el autor de estos cuentos define con sabiduría como “la memoria de una incompleta felicidad”.

Noticias relacionadas

María Elena Blay, la poesía, el manierismo y la herida

La Consentida edita el tercer poemario de la hispanoperuana, un volumen que contiene oscuras visiones brillantes y un número de versos inolvidables fuera de lo que es común