VALÈNCIA. Creo que la primera vez que tuve ganas de comprar un cuadro, o al menos de llevármelo a casa, fue en un certamen de Interarte, Feria Internacional de Arte, nada menos, allá por finales de los ochenta y que se celebraba por todo lo alto en la Feria de València. Era un adolescente sin un duro, así que ni me lo planteé. Se trataba de un pequeño óleo del pintor valenciano Luís Massoni, pintado desde un terrado (posiblemente el de su estudio); se veía el Miguelete al que le sobrevolaba una bandada de palomas a contraluz, a penas sugeridas, y una serie de tejados próximos a la torre, todo ello bajo la luz propia del atardecer que dotaba al pequeño paisaje urbano de una atmósfera especial. Tengo una imagen borrosa de la obra y, sinceramente, no se si vista hoy en día me causaría el mismo impacto.

El mundo de las alturas, de los terrados de València, siempre me ha parecido fascinante. Esa “otra” visión que las azoteas ofrecen de una ciudad que queda por debajo, del cielo que de repente “aparece” para los que vivimos en el centro, la Calderona tras los barrios más allá del antiguo cauce, e incluso el incesante rumor de la urbe. Desde cada una de las cientos de terrados que hay, la experiencia es completamente distinta, ya sea porque se encuentre en el Carmen, Velluters, Patraix o El Cabanyal. Los artistas deberían subir más a las azoteas a tomar aliento. Cuando vivía en el Carmen, de crío, me gustaba subir un poco en plan voyeur de la ciudad. Allí vivía en un pequeño pisito el portero, estaba la maquinaria del ascensor que hacía un ruido tremendo y, sobretodo, una de las cosas que más me llamaba la atención era la caótica nube de antenas de televisión que arrojaba el horizonte del centro histórico. Unas más esbeltas, otras más precarias o directamente abatidas por el viento, sin que nadie se preocupara de ellas. Eran tiempos pre-antenas comunitarias, y por supuesto, antes del universo parabólico.

Hace unos días subí a un terrado de la calle Correjería, donde viven unos amigos; hay terrazas, como esta, que tienen una panorámica privilegiada, aunque no sobresalga demasiado sobre las fincas del entorno. En marzo pasado visitamos otro en la calle Moratín y perspectiva era completamente distinta, aunque los protagonistas se repetían: el mundo de las alturas de València lo han ido modelando sus habitantes a través de los siglos, desde la edad media hasta el siglo XXI, y sus protagonistas son parte de nuestro relato personal.

La panorámica que nos encontramos es muchas veces cuestión de fortuna en una ciudad, como la nuestra, configurada con un encantador caos urbanístico, y una densidad en la que unos edificios tapan a otros casi superponiéndose. Así, según el ángulo de visión se divisan más o menos torres campanarios, o los remates y miramares de edificios emblemáticos.

En este caso del terrado de Correjería, pude disfrutar de la cercana y amplia cúpula de la iglesia de la Compañía, y de al próximo campanario de San Nicolás. En un segundo plano las torres de Santa Catalina, San Martín, San Juan de la Cruz o los Santos Juanes. Más allá, en cierta lejanía, la solitaria torre de San Bartolomé por el norte, tras ella, las torres de Serranos; por el Oeste la impresionante cúpula de las Escuelas Pías y a su derecha las torres de Quart. Entre tanta esbeltez, edificios como la Lonja o el Palau de la Generalitat y remates de edificios emblemásticos de la València moderna como el Banco de Valencia, el edificio Barrachina o el Balanzá, proyectados por Javier Goerlich Lleó, o el edificio Gil, obra de Joaquín Rieta, o la torre de hierro del edificio de Correos, todos en la Plaza del Ayuntamiento.

Todo este festín para la retina me hizo acordarme de la espectacular panorámica que disfrutaba un amigo de la infancia desde su casa en la plaza de Brujas, pues entre a penas dos abigarrados palmos coincidían, por pura alineación casual las dos cúpulas del mercado central, la iglesia de los Santos Juanes, la Lonja, Santa Catalina, La Generalitat y al fondo las Torres de Serranos y no se cuantos edificios más.

Pintores de tejados

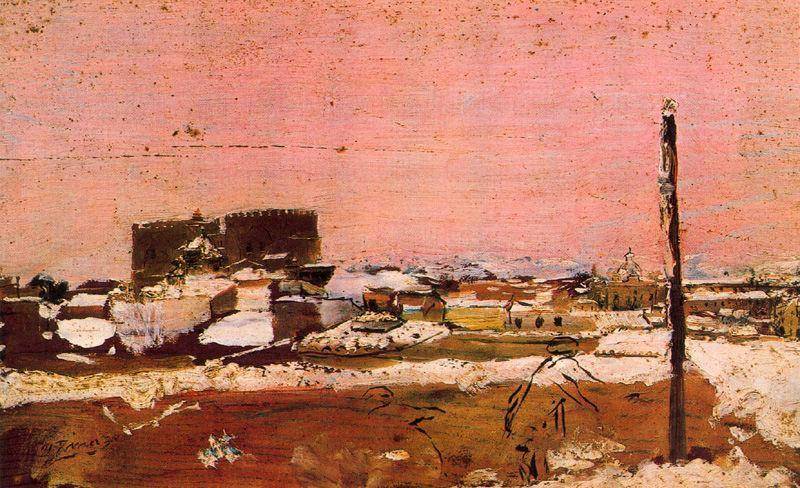

Hasta bien entrado el siglo XIX la ciudad y su trama no es concebida como un motivo romántico o puramente paisajístico y las apariciones en grabados, paneles cerámicos, dibujos, planos o cuadros lo es como símbolo o hito geográfico e histórico. Poco después de que el fotógrafo francés Jean Laurent (1816-1886) sacara algunas de las primeras panorámicas de la ciudad, Ignacio Pinazo empieza a hacer protagonista los tejados con una percepción poética del paisaje urbano de cornisas y perfiles, siendo ejemplo de ello la deliciosa tablilla “Valencia nevada”.

Más recientemente, sobrepasado el medio siglo de la pasada centuria, si hay un artista que sentía la necesidad de retratar los tejados de la ciudad era el Juan Ribera Berenguer (València 1935-2016). Un motivo que ya se observa en sus inicios en los años 50 y que no abandonará nunca. Un artista el pintor, al unísono, de tejados y de rincones de interior; porque, es curioso, su pintura viajaba desde los espacios oscuros y polvorientos de su estudio, en los que escobas y cacharros de cobre eran insólitos protagonistas, a los espacios superiores de la ciudad. La de Ribera Berenguer es una València muy interiorizada, un tanto destartalada, angosta e inestable. Como lo es su excelente pintura, no apta para todos, aunque ha sido un artista de un gran éxito comercial.

Lejos de la idealización de artistas menos conocidos como Lluís Bou Solís (València 1944) de mirada limpia por medio de colores luminosos y despojado de elementos contaminantes a través de cierta abstracción y tratamiento fotográfico de la luz. Otro pintor Francisco Mir Belenguer (Benimámet 1934) se acerca más a una idea hiperrealista. La de Mir es también una València desconchada, de solares entre medianeras, sin embargo, no es una ciudad tambaleante como la de Ribera, sino de un pretendido ordenamiento del caos a través del detalle con un trabajo minucioso propio de un artesano.