Una de las peores cosas que tiene morirse, según un amigo, es perderse todos esos avances de la ciencia y la tecnología que llegarán después de que uno haya pasado ya a la historia. De todos esos avances, los que más le duele perderse son los que aparecen de improvisto, descubrimientos que irrumpen en nuestras vidas de forma repentina fruto de una asociación de ideas que discurrían hasta el momento por senderos distintos. El progreso humano es el que ha sido pero podría haber sido otro. Las tecnologías han seguido un camino que nos parece evidente pero quién sabe qué no podría haber hecho esa planta que tuvimos en nuestras manos y que ya se extinguió, las propiedades de esas tierras a las que no hemos dado valor, aquel proceso que se transmitió de forma oral hasta que el último portador de su recuerdo murió de forma inesperada sin darle tiempo a la memoria a ser trasvasada a otra mente. El progreso humano es la narración de todo lo que hemos conseguido, de lo que conservamos y de lo que se nos ha olvidado. Mucho tiene que haberse perdido en el pasado y en la actualidad. Las ideas que cambiarán el mundo en realidad están compuestas de hebras que son también ideas: por sí solas muchas de ellas no resultan útiles, pero a veces se da la circunstancia de que conocimientos aparentemente inconexos coinciden en el tiempo y dan como resultado la apertura de una nueva dimensión del saber que no podrían haber anunciado nunca individualmente. Ahora mismo, en algún lugar, alguien está descartando una conclusión acertada al no encontrarle la manera de sacarle rédito, y ahora mismo, en otro lugar, a alguien le habría venido muy bien esa idea para dar un paso en una dirección prometedora y llena de esperanza.

El juego Alchemy, para dispositivos móviles, ilustra perfectamente lo importante que es la sincronía a la hora de dar con una solución brillante: partiendo de cuatro elementos -fuego, aire, tierra y agua- que podemos combinar arrastrando uno sobre otro, crearemos desde arena, que es piedra más agua, hasta una rueca, que es rueda más lana, pasando por Rusia, vodka o huevo de Fabergé más país, Quetzalcóatl, serpiente más pájaro, el propio pájaro, que es aire más lagartija, o un mito, que es vida más polvo. Lo adictivo del asunto es que no podemos crearlo todo desde el principio y que creaciones básicas que habíamos abandonado acaban complementándose de maravilla con nuevos hallazgos para resultar en objetos -físicos o filosóficos- que nos hacen sentir Paracelso. Precisamente con esta circunstancia, que es tan relevante para nuestro futuro ahora como siempre lo ha sido, como lo es el factor distancia y el factor tiempo para la posibilidad de establecer contacto con una civilización extraterrestre -quizás hayan existido una o mil civilizaciones alien avanzadas a la vuelta de la galaxia, pero quizás se extinguieron poco antes de aparecer la primera bacteria en la Tierra incluso habiéndose desarrollado durante millones de años- empieza Un ascensor al espacio, de los simpáticos científicos y divulgadores Kelly y Zach Weinersmith, que publica -y encaja perfectamente en su catálogo- Blackie Books con traducción de Pablo Álvarez Ellacuria: el SQUID, dispositivo superconductor de interferencia cuántica, capaz de detectar hasta los más leves campos magnéticos del cerebro, que permite analizar patrones de pensamiento sin tener que taladrar huesos, existe porque hace doscientos años Michael Faraday dio con la manera de convertir gas en líquido cuando fabricaba vidrio. La licuación de los gases llevó a otros a inventar refrigeraciones sofisticadas, y esas refrigeraciones a los superconductores, y ellos, a la detección de campos magnéticos muy tenues con la unión Josephson, que a su vez nos permitió crear el SQUID. Alchemy, pero de verdad.

Dicen los Weinersmith: “saber si seremos capaces de construir un ascensor espacial quizá dependa de la maña que se den los químicos en formar pajitas a partir de átomos de carbono. Saber si podremos generar materiales capaces de adoptar cualquier forma que queramos quizá dependa de nuestro conocimiento del comportamiento de las termitas. La construcción de nanorrobots con fines médicos quizá dependa de nuestra comprensión del origami. O tal vez no: puede que nada de eso acabe teniendo importancia. La historia nos enseña que no todo tiene que ser necesariamente como lo fue en el pasado”. La contingencia del desarrollo de la tecnología humana nos lleva por senderos inesperados: este libro de los descubrimientos busca ponernos al día de la situación en la que se encuentran algunos de los campos más prometedores de todos aquellos en los que trabaja la ciencia actualmente. Una propuesta anclada a su temporalidad que no dejará que el libro viva cincuenta años ni falta que hace: Un ascensor al espacio ha sido escrito para pasar un buen rato asombrándonos con el ingenio del Homo sapiens, que no demasiado tiempo después de salir de las cavernas se encuentra devanándose los sesos con el objetivo de adivinar cómo vencer la atracción gravitatoria de nuestro planeta a menor coste -y así poder cargar más mercancía en los transbordadores-, cómo llevar la minería a los asteroides, cómo controlar la energía producto de la fusión para obtener mucha energía y pocos residuos -en el mejor de los casos-, cómo diseñar materia programable que responda a nuestras necesidades -algo así, por ejemplo, como una masa informe que pueda adoptar el aspecto de una silla o de una mochila-, cómo robotizar la construcción, qué hacer con la realidad aumentada -“en general se considera que Google Glass fracasó porque cuando la gente veía a alguien con el dispositivo puesto, lo que más le apetecía era partirle la cara a esa persona”, ¡qué cierto!-, explorar los caminos de la biología sintética, hacer más precisa la medicina, bioimprimir o conectar nuestro cerebro a un ordenador. A algunas de estas tecnologías llegaremos y otras las abandonaremos -como las Google Glass-, y en esas seguro que nos topamos con algo interesante que no contemplábamos. Y no será alquimia, será ciencia. Donde haya presupuesto para ella, claro está.

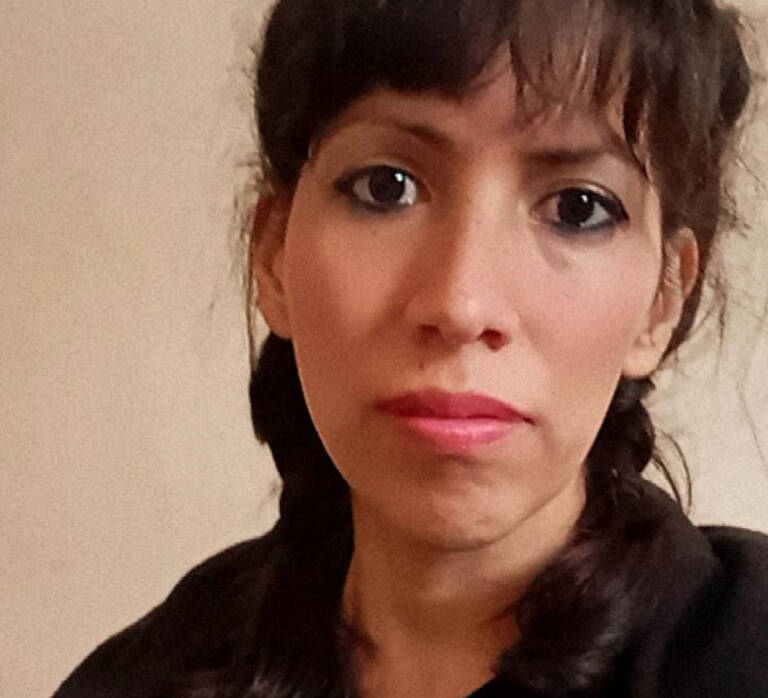

Kelly y Zach Weinersmith

Kelly y Zach Weinersmith