los recuerdos no pueden esperar

Warhol, Berlanga, Cobain y todos mis santos

Kurt Cobain y Andy Warhol

Kurt Cobain y Andy WarholVALENCIA. A raíz de la muerte de Lina Morgan, Nacho Canut mencionaba en su perfil de Instagram la lenta desaparición de su mundo, un concepto que no me es en absoluto ajeno. La lenta desaparición de nuestro mundo privado comienza cuando la realidad se impone y nos enseña que todo lo que existe tiene un final. Es una sensación que desde que aparece ya no nos abandona, y avanza pegada al tiempo que transcurre mientras los años se acumulan. Una vez superada cierta edad, no queda más remedio que asumir que la muerte, como escribía Murakami en Tokyo blues, es parte de la vida. Es algo muy triste cuando nuestros seres cercanos se van, pero también sobreviene una poderosa melancolía cuando alguno de esos artistas que cuya obra nos ha acompañado, nos ha hecho crecer y comprender, abandona para siempre este mundo.

Si Warhol levantara la cabeza

El impacto de la muerte golpea de un modo diferente cuando eres joven y se va haciendo más profundo a medida que sobrepasas el meridiano invisible de la existencia. Recuerdo la inesperada muerte de Eduardo Benavente en la primavera de 1983. La dimensión de una tragedia así –Eduardo tenía 20 años- resulta incomprensible cuando se es joven; es algo que se vive con tristeza y a la vez con una cierta incredulidad, porque la juventud nos hace creer que somos indestructibles y que la muerte es algo que solo acecha a los demás.

Entonces vas cumpliendo años y es muy posible que las pérdidas se vayan sucediendo. Puede que algunas de ellas sean de individuos a los que nos has visto de cerca jamás, y que sin embargo te resultan tan cercanos como tu propia mente. Andy Warhol se desvaneció de la faz este planeta un día de febrero de 1987; yo era muy joven pero comprender lo que realmente significa la muerte, pero le echo de menos y desde entonces me pregunto qué diría Warhol de esto y de aquello. Qué pensaría de los realities, de Caitlyn Jenner, de la elección de Obama, de los matrimonios homosexuales, de Instagram, de las aplicaciones para Smartphone que permiten a la gente tener sexo con desconocidos.

Fantasmas de Nueva York

Ahora que lo pienso, el 11-S debió ser un punto de inflexión en lo que yo podría definir también como la lenta desaparición de mi mundo. Una realidad tan espantosa como una pesadilla que pude ver en directo por televisión a través de varias televisiones a la vez que colgaban de las paredes de Madrid Rock, la gran tienda de la Gran Vía madrileña donde tantos discos compré durante años y que desde hace tiempo es un establecimiento de ropa. El 11-S me mostró que mi ciudad favorita, el lugar de donde habían surgido tantos artistas, tantas obras vitales para mí, podía ser pasto de un horror inesperado e inexplicable. Qué habría hecho Warhol el 11-S. Ni idea, pero a mí se me ocurrió un microrrelato al respecto: Cuando Andy despertó, las Torres Gemelas todavía estaban allí.

Discos muerte

Warhol fue el primero de mis referentes en marcharse, tal y como decía él de sus amigos fallecidos, a comprar a Bloomingdale’s. Y Songs for Drella, de Lou Reed y John Cale, el primer disco importante para mí creado a partir de una muerte para intentar explicar una vida. La emocionante sencillez con la que Reed se despedía de su maestro al final de Hello it’s me se convirtió en un eco inevitable el día que el propio Reed falleció. La gente que formó parte de The Velvet Underground, el grupo de rock más importante en mi existencia, ha ido desapareciendo. Primero Warhol, luego Nico, después Sterling Morrison, luego Reed.

La desaparición de un mundo. La última vez que estuve en Nueva York, el club donde nació el punk, el CBGB, también era una tienda de ropa –esa manía de convertirlo todo en tiendas de ropa-, las tiendas de discos de Bleecker Street eran historia y el Gramercy Park Hotel era un sofisticado establecimiento que poco tenía que ver con la bohemia a la que un día cobijó, cuando Lou Reed, Debbie Harry, Captain Beefheart y otras deidades pasaban temporadas viviendo allí.

El luto de Patti Smith

Magic and loss de Lou Reed es un álbum que habla de la muerte y concluye que cuando esta sobreviene nos deja algo de magia para compensar la pérdida. Un álbum iluminador como lo es también Gone again de Patti Smith. Grabado como reacción a la muerte de su marido y su hermano, ambas ocurridas en un periodo de tiempo cruelmente breve, es uno de esos milagros donde que llega a transformar el dolor y la rabia en belleza. Patti Smith actuó, unos meses después en La Riviera de Madrid, en julio de 1996, flanqueada por amigos como Tom Verlaine y Michael Stipe –y Neneh Cherry, que no salió a escena pero la acompañó en algunas fechas de la gira-; fue la primera vez que la vi en directo; un concierto de una gira que fue una lección sobre cómo encontrarle sentido a la vida a pesar de la tristeza con la que puede castigarnos.

En Gone again había un tema dedicado a Kurt Cobain, sin duda la desaparición más trágica de la historia de la música pop, alguien cuyo suicidio reveló algo devastador: cuanta más gente esperaba algo de él, más vacío e inservible se sentía. Cobain reavivó mi pasión por la música y me dio un motivo para identificarme de nuevo con ella como si en lugar de tener 30 años volviera a tener 18 años. Su muerte me hizo sentirme estúpido y culpable, por haber vivido mis sueños a través de alguien que no se soportaba a sí mismo. Ver cómo se consumía Carlos Berlanga –digo ver porque sus últimos años coincidieron con la realización por mi parte del libro Alaska y otras historias de la movida, en cuya historia él era un personaje imprescindible- me empujó a aceptar que algunas cosas, por absurdas que sean, son inevitables.

Hay personas que sufren demasiado si permanecen mucho tiempo en este mundo, es como nacer maldito; lo único más terrible que ser víctima de ello es ser testigo de ello.

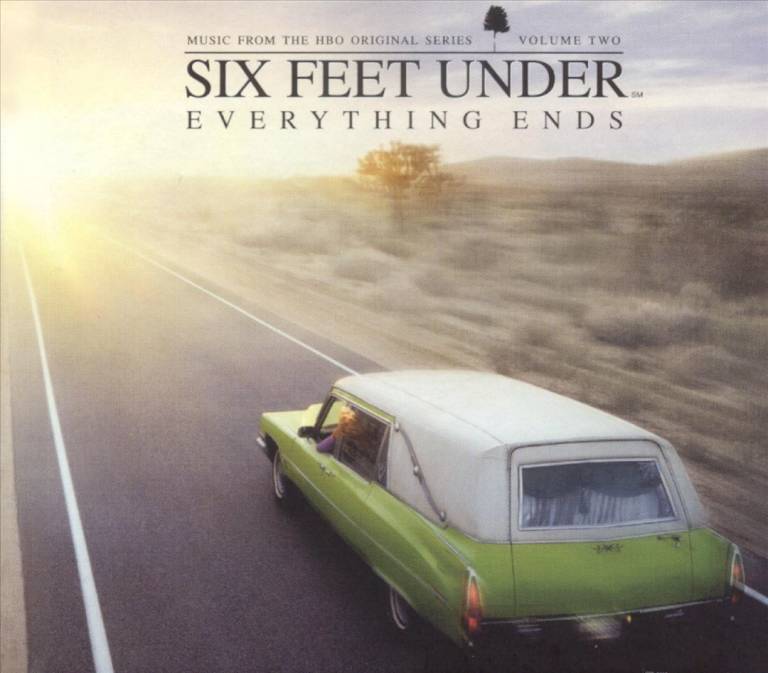

Cartel promocional de la serie "A seis metros bajos tierra"

Cartel promocional de la serie "A seis metros bajos tierra"Todo tiene un final, incluido este artículo

Uno de los lemas publicitarios de mi serie favorita de todos los tiempos, A dos metros bajo tierra, decía que todo y todos tenemos un final. Wayne Coyne, uno de los músicos contemporáneos que con Flaming Lips más y mejor ha trabajado alrededor del concepto de la muerte, nos alertaba en Do you realize? de lo mismo, de que todos aquellos que conocemos algún día dejarán de estar aquí. Es una realidad que forma parte de la vida pero que solo logras asimilar a base de golpes, a medida que ese mundo al que Nacho se refiere y que yo también habito, se va difuminando.

Quedan las canciones, las palabras, las imágenes, los recuerdos, una lista a la que cada tanto hay algún nuevo nombre que añadir con pesar, y la incertidumbre de que quizá el siguiente nombre sea el tuyo. Personajes mágicos que desde mi adolescencia han ido poblando mi vida. Andy Warhol. Lou Reed. Nico. Sterling Morrison. Mick Ronson. Kurt Cobain. Oliver Sacks. Robert Mapplethorpe. Iván Zulueta. Ron Asheton. Carlos Berlanga. Blanca Sánchez. Bernardo Bonezzi. Eduardo Benavente. Divine. Rob Tyner. Fred “Sonic” Smith. Hilly Krystal. Richard Sohl. William Burroughs. Joey, Johnny, Dee Dee y Tommy Ramone. Captain Beefheart. Lux Interior. Bryan Gregory. Luis García Berlanga. Rafael Azcona. John Lennon. Poch. Jeff Buckley. Jim Carroll. Alex Chilton. Sergio Algora. Ellos y algunos más son todos mis santos, la sustancia de un mundo que hace tiempo comenzó a desaparecer.