Un bocadillo con nombre propio

Montesinos, el secreto mejor guardado de Ademuz

Kike Parra Veïnat

Kike Parra VeïnatPuede que no parezca real, que sea un oxímoron dentro del orden universal de los bocadillos. Abrir el pan y llenarlo de patatas bravas y morro (sic) es algo que solo se le puede ocurrir a alguien que no tiene miedo a casi nada.

La Cabaña se inauguró en 1968. Nunca he sabido del todo la diferencia, en la práctica, entre un bar que da comidas y un mesón, solo sé que si me preguntan dónde metería a La Cabaña, diría que en el de los mesones.

Pilar Cifre Manzano y Luis Ferriz Blasco eran jóvenes, tenían sueños de jóvenes, querían montar un negocio por su cuenta y eligieron este: montar un bar y dar de comer. Eligieron un nombre con reminiscencias a pueblo, acogedor. Ademuz es, además, precioso. De calles estrechas y empinadas, con el río Turia al lado, campos de manzanas esperiegas, pinares, riberas con sauces, chopos, una muela a la que se asoman las cabras. Luis trabajaba en un horno, se levantaba temprano y se acostaba tarde. Cuando Pilar cumplió los 19 se casaron. Primero abrieron “un bar chiquito, con tres mesitas abajo y tres arriba, en la calle del horno, y al poco lo ampliaron a lo que es hoy en día”. A veces no tuvieron dinero para pagar las letras de lo que debían, pero Pilar y Luis dijeron que no, o mejor dicho, que sí, que sí seguirían, que lo sacarían adelante y se ganarían la vida con ello y que sus hijos podrían vivir del negocio. Lo consiguieron, Mari Ángeles y Rafa están al frente, aunque esto lo voy a contar dentro de un rato.

Lo primero que me dice Pilar es que “es el bar más grande y más bonico de Ademuz”. Pilar fue dueña y señora de la cocina de La Cabaña. Heredó la mano para cocinar de su abuela, “que era muy buena cocinera, se casó con un pianista y viajaba por todo el mundo”, también de su madre (otra Pilar). Lo que no heredó de ella —menos mal— fue el mal genio. Pilar, la mamina para los de casa, vive en un piso entregado a la luz del sol (los asientos mejores están junto a las ventanas) y a los recuerdos. Le gusta contar su vida, con tranquilidad, dar datos, buscar la exactitud constantemente de lo que rememora, mentar a menudo a su marido. Pilar tiene 84 años y ha trabajado mucho, y ahora se asemeja a una mujer que guarda caramelos en los bolsillos de la bata y a quien le gustan los crucigramas. Se casó en 1957, tiene siempre a mano una libretita donde ha ido apuntando las cosas importantes de su vida, con sus fechas, en una caligrafía bonita y las T mayúsculas escritas de manera impoluta.

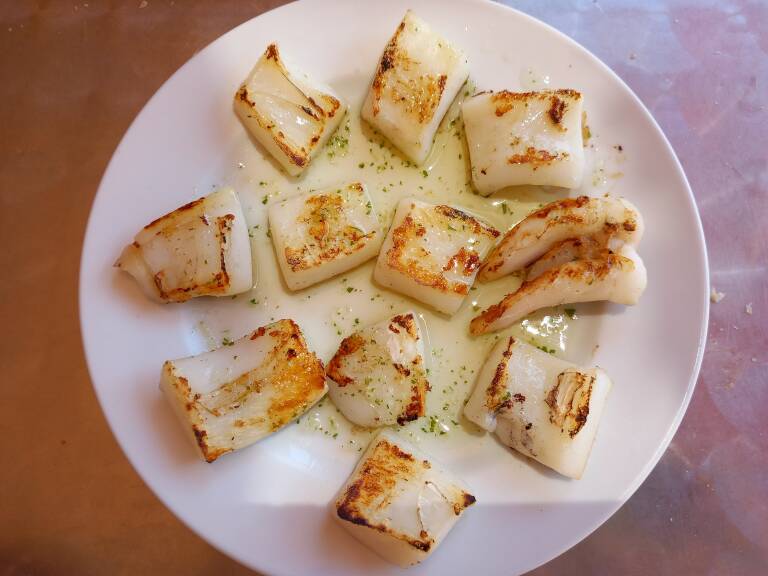

“Cuando las fiestas, la gente iba a la plaza a bailar, y en el descanso del baile, bajaban al bar, para comer algo”. Recuerda ese año en que estaba embarazada, y sin zapatos que le apretasen los tobillos pasaba horas cocinando sepias. “La Cabaña cogió fama por la sepia. La cortaba a trocitos y preparaba en el mortero el majado. Me gustaba sacarla cuando estuviera tostadita. Hasta venía gente de Teruel a comer nuestra sepia. Qué cosas, la sepia nos la traía un repartidor de Teruel y de allí venían a comerla”.

Verano de 2022. La Cabaña sigue siendo como me lo ha contado Pilar. Tiene una barra generosa, un comedor enorme y una terraza orientada al sur. Rafael, su hijo, está en primera línea, la de los parroquianos del café, del carajillo, de la cerveza y una de morro. Mari Ángeles, su hija, está a los mandos de la cocina. Rafael fue el más moderno del pueblo (le gustaba ir a Benidorm, abrió una discoteca en el pueblo a la que le puso de nombre Ibiza, llevaba pendiente). Mari Ángeles perpetúa los éxitos culinarios de siempre: tapas, bocadillos, algún guiso, croquetas espectaculares, platos al momento de productos de la huerta propia (de esto les hablaré casi enseguida). Antes, le toca el turno al Montesinos.

Cuando te dicen por primera vez de qué se trata, a pesar de ser una comida simple, lo más normal es que preguntes “¿pero qué dices que lleva?”. Patatas bravas y morro. Eso era lo que pedía a menudo un asiduo, un tal Montesinos, una bravas y una de morro. Hasta que un día, en vez servirle lo pedido en plato, le lo pusieron en bocadillo. Posteriormente fueron muchos Montesinos quienes lo probaron y les gustó. La combinación resulta espectacular y jugosa. No les miento. Ni empalaga, ni pasa por la boca de puntillas. Tiene una contundencia estricta, la de aquello que está cocinado de la única manera que puede funcionar. Aquí, la mano que lo consigue es la de Mari Ángeles. Consigue unas bravas perfectas y un morro perfecto, es decir, ambos productos salen con un toque crujiente por fuera (en absoluto duros) y tiernos por dentro. A esto se le puede llamar éxito.

Kike Parra Veïnat

Kike Parra Veïnat

Y como final, una confidencia que quiero que sepan (o sea, el segundo oxímoron de ese artículo): al Montesinos le va bien de acompañamiento un plato de tomate del huerto de Juan Pascual, el marido de Mari Ángeles. Llevo treinta años quejándome de que los tomates y las manzanas ya no tienen el sabor de las manzanas y los tomates que comía siendo niño. Pues bien, los tomates del huerto de Juan Pascual sí lo tienen. Lo mismo que las manzanas de sus campos. Me ha llevado a verlos en directo, junto a su nieto, Río, al que le gusta el agua e ir descalzo. El plato de tomate —me refiero a lo físico, a la loza— se vuelve rojo y brillante solo por estar en contacto de esa carne vegetal, y no haría falta ponerle ni sal ni aceite. ¿Han probado alguna vez las manzanas esperiegas? ¿No? Este otoño les prometo que hablaré de ellas, por ahora vayamos secreto a secreto. Ahora, al lío, al Montesinos.